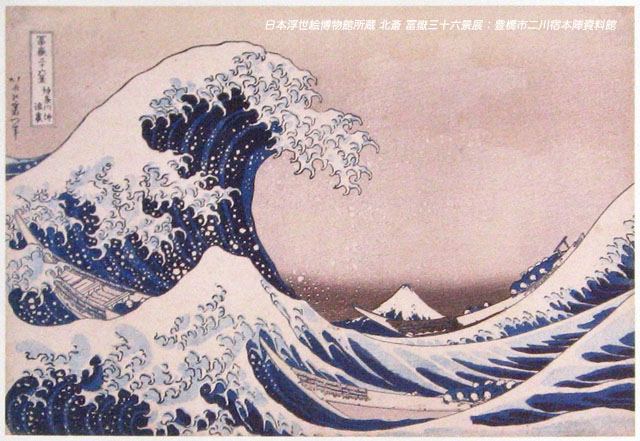

葛飾北斎:富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」の視点

(2012年12月5日記載)

北斎の素晴らしい絵に対して、小生のような素人が言及できるとはなんと素敵なことでしょう。

作品の評価については、専門家にお任せするとして、

このページでは、画家の視点について、方角的見地からの見方を記述します。

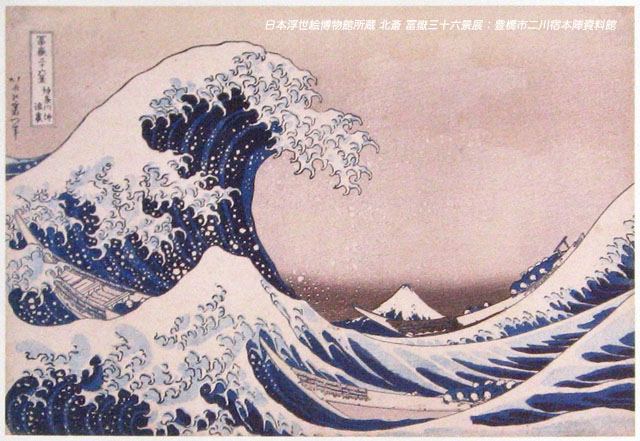

まず、作品を見ましょう。

第1に、絵のタイトルから神奈川沖です。

視点の方角については、これで何も問題なく十分だと思います。

素晴らしい心象画だと思います。一般良識の範囲ではこれで解決です。

自分の中にあるクールな自己はこれで納得です。

しかし、このページは、方角特定に関心のあるホットな私のページでもありますので、

蛇足ながら、もう少し言及してみます。

そこで、小さく描かれた富士の表情を見てみましょう。

但し、このような富士の表情に関する方角的捉え方は、

その富士の表情が写実的に描写されたという事実があってはじめて成り立つ理屈です。

あくまで、その延長で、話を進めたいと思います。

----------

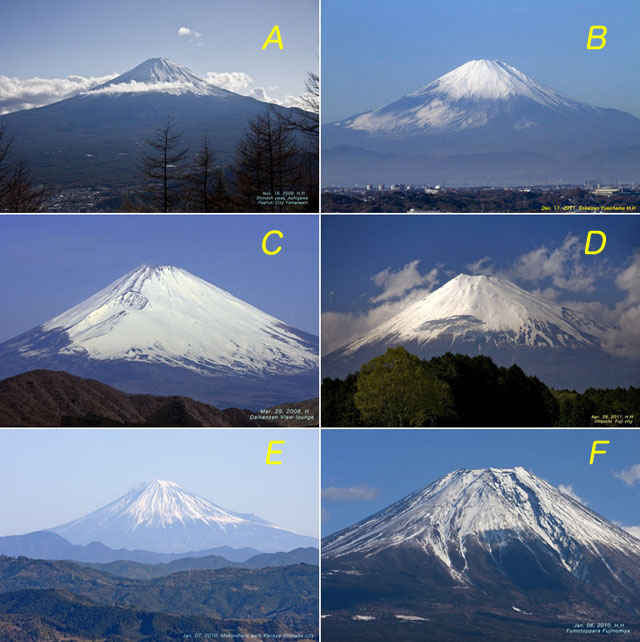

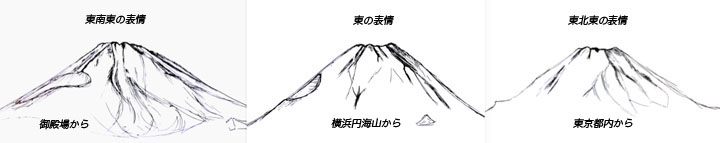

さて、富士を眺める時、いくつかの方角から三角形、

あるいは、三峰形のイメージを富士の山頂部に見ることができます。

では、順を追って画像を紹介します。

私流の「16方位から見る富士」をベースにして富士の山頂の表情を眺めますと、

下の画像のように、富士山の山頂部の中央に、6つの「三角状」の形を見ることができます。

仮の名称 |

方角 |

観測点画像の一例 |

コメント |

三角 A |

北 |

新道峠 |

白山岳を中心とした三峰形による三角 |

三角 B |

東 |

円海山 |

左に宝永火口、右に吉田大沢、中央に三角 |

三角 C |

南東 |

箱根町大観山 |

宝永火口の右上に三角 |

三角 D |

南 |

富士市大渕 |

山頂左端が剣ケ峰、中央に三角 |

三角 E |

南西 |

島田市金谷牧之原公園 |

剣ケ峰を中心の三峰形による三角 |

三角 F |

西北西 |

朝霧高原ふもとっぱら |

中央三角の南側(右)に大沢崩れが隣接 |

以上6枚の画像はすべて、大きな画像が「16方位から見る富士」に掲載されています。

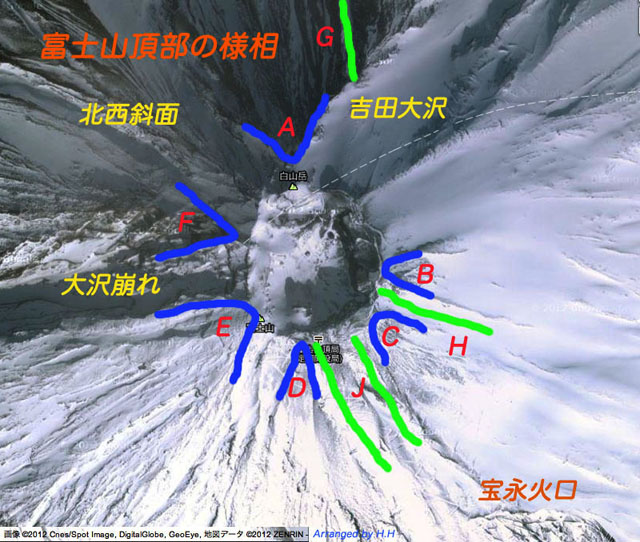

以下の画像は、「Google地図、航空写真、地図データ@2012 ZENRIN 」 をベースに作成したものですが、

以上の6カ所をこの鳥瞰図にのせてみると、次のイメージができます。

なお、ご参考までに黄緑の線で示した溝状の筋(G,H,I)に触れます。

仮の名称 |

方角 |

観測点画像の一例 |

コメント |

溝G |

北 |

河口湖 |

吉田大沢の流れと共に「人」の文字を構成 |

溝H |

東南東 |

御殿場市 |

いわゆる「富士額」の形状を構成 |

溝J |

南東 |

箱根町大観山 |

宝永火口の上部にある太めの2本の筋 |

そこで、本論に戻ります。

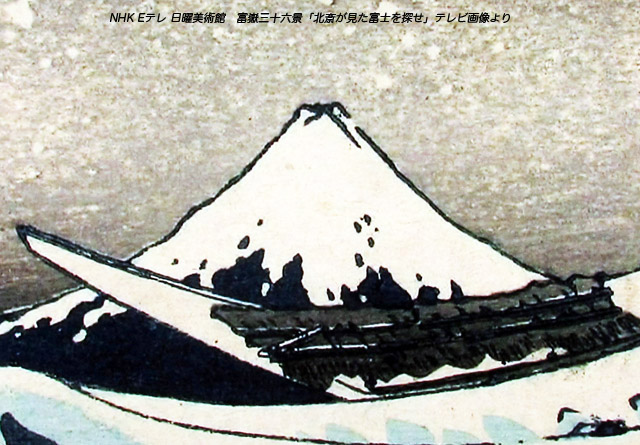

北斎の「神奈川沖浪裏」に描かれた富士は、よく見ると三角形様に描かれています。

これは、まず、東の三角(上図の三角B)の表情と見ることができます。

あるいは、右下に流れる線は吉田大沢の尾根線かも知れません。

左稜線のわずかの変曲状の線は宝永山の特徴を示しているようにも見えます。

この画像のみ2013年1月15日追加しました。

しかし、最初に記述しましたように、富士の表情に関する方角的捉え方は、

その富士の表情が写実的に描写されたという事実があってはじめて成り立つ理屈であり、

「三峰形に描かれたこと」が、ただ単に「富士であること」を意味するものとも考えられます。

従って、方角としては真東を中心に、東の方から見たということで、

東南東、東北東まで含めていいのではないかかと思います。

富士の左右の稜線の傾きについては、やや右側稜線の傾きが大きいように見えますが無視します。

(仮に、もし無視できない程この傾向があれば、「東京から見る富士」を思い出します。

このことは、方角的に東北東を意味します。)

もう一つの情報として、この絵には陸地が描かれていません。

このことは、小生の個人的解釈としては、単純に解釈して、

東京湾でもかなり外海に近い浦賀水道辺りと推測したいところです。

こう解釈すると、方角的には、東南東になります。

当時に於いても大量輸送こそ陸路より海路、すなわち、それが船の役割とすれば、

例えば、海運の基地といわれる富士の真東に位置する木更津港から出航した船が

たとえば、さらに遠方を目指し「浦賀水道を経由するイメージ」を思い描いても

それを否定する理由はないように思われます。

もう一度、北斎の「神奈川沖浪裏」を見てみましょう。

このページでの方角的見地からの見方をまとめますと、

クールに見れば「海ほたる付近から浦賀水道まで」の範囲と考えられます。

しかし、この絵が創出するダイナミックな雰囲気は、私をホットにさせ、

私をして次のように言わしめます。

「木更津と横浜を繋ぐラインよりも、もっと南の浦賀水道の領域、

さらには、三浦半島の先端と房総半島のの先端を繋ぐ、

浦賀水道と外海との境界における『荒波の神奈川沖である』とした方が面白い」と。

かくして、少なくとも、北斎さんに私の中にある諸感想をお聞きいただくことができました。

最後に、全体を総括しますと、

本来、方角的見地からの見方は、把握・認識・理解のほんの一部でしかありません。

その他に、その地域の気象学的見地などの自然環境の実体観察、

その地域の人々の生活・歴史に関する考証を加えながら、

さらに、画家の人生と画家の観方を含めての絵画・美術の作品鑑賞のあり方まで、

すべてをを総合して作品を理解し楽しみたいものです。

この作品は、まさに、タイトルが「書かれた場所」を示し、

絵が「浪裏」を通して描出された「北斎の心象風景」を示すものであると思います。

これより先の推理については、読者の皆さんに委ねたいと思います。