小田原市 曽我地区から見る富士

2012年12月12日、曽我丘陵展望見晴台、曽我梅林、酒匂川東岸、中河原配水池を訪ねました。

この地区が、北斎の富嶽三十六景「相州梅沢左」の視点の候補になり得るかを検討しました。

ところで、富嶽三十六景「相州梅沢左」については、

2008年4月に「二宮町吾妻山公園から見る富士山」というタイトルで記述していますが、

そこに、北斎の絵に描かれる条件にふさわしいもう一つの場所も考えられることを記述しました。

今回、その場所をようやく訪問することができました。

その場所とは、小田原市の曽我の梅林付近のことです。

曽我別所梅まつり観光協会公式ホームページによりますと、

2013年の梅祭りは2/2(土)〜3/3(日)に開催が決定いたしました!! 曽我別所梅まつり観光協会 神奈川県小田原市曽我別所282 期間中の問合せ先 0465-42-1965 総合案内所 |

そして、さらにそのページには、梅林の歴史が紹介されていました。

|

この中で確認できたことは、北斎の時代には、この梅林がすでにあったということです。

では、このページの本論に入ります。

2008年の記事内容と比較しながら、ご覧いただけると面白いかと存じます。

2008年の記述内容は次の通りでした。

|

----------

今回は、方学的視点から、第2の場所としての小田原市上曽我付近から見る富士の風景をご紹介します。

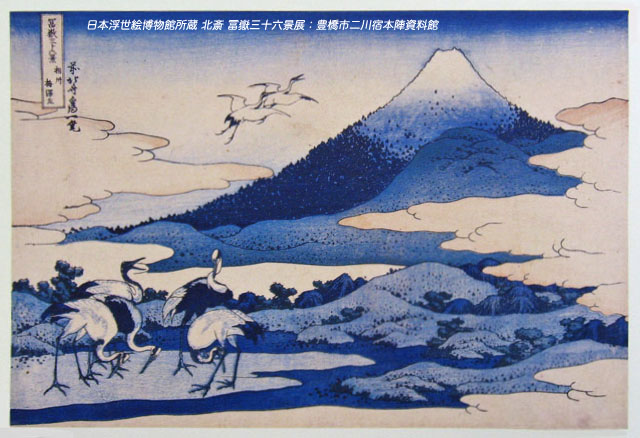

まずは、北斎の富嶽三十六景「相州梅沢左」を見てみましょう。

次に、曽我丘陵展望見晴台からの小田原市曽我地区の全体風景を見ます。

曽我丘陵展望見晴台から見る小田原市、大井町、矢倉岳、そして、富士山

少し拡大します。

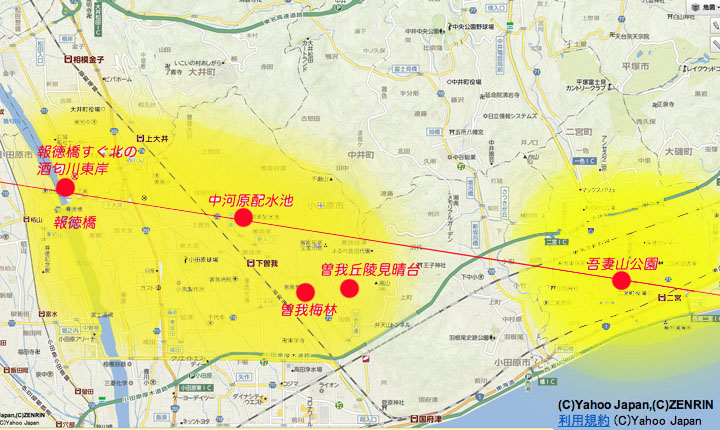

この画像では判別が難しいのですが、右から1/4くらいのところの報徳橋があります。

左3/4の部分が小田原市の曽我地区、右1/4の部分が大井町になるようです。

さらに拡大します。

酒匂川が横に走り、右端に報徳橋が確認できます。

それでは、まず、曽我の梅林を見ます。

曽我梅林は、別所、中河原、原の3地区で構成されますが、この風景は曽我別所からのものです。

中河原付近からは、矢倉岳が中央に見えます。

北斎の絵には、澤地が描かれています。

酒匂川周辺の流域で、矢倉岳と富士山が北斎の絵のように重なる場所まで進みました。

報徳橋の北側の東側の堤防の道を歩き、私が推奨する地点までようやく辿り着きました。

対岸の建物は、小田原城北工業高校と思われます。

ここで、もし、鶴が戯れていたら、北斎の絵に最も近い視点になるのではないかと思います。

別の場所として、上曽我の高台で、矢倉岳と富士山が重なる場所がありました。

このあたりを車で走りながら坂道を上っていくと、偶然見つけた場所ですが、簡易な展望台がありました。

小田原市上曽我の中河原配水池から見る風景

中央部に田んぼが見えますが、澤地と見ることができます。

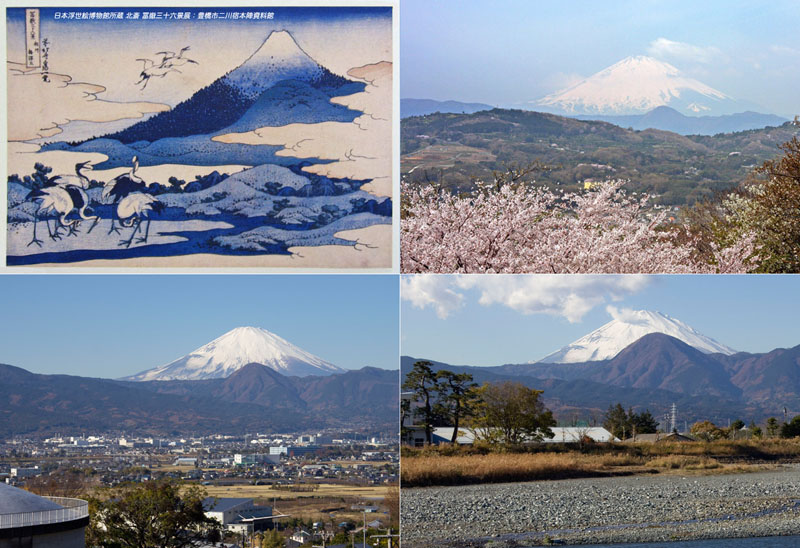

最後に、北斎の絵と、吾妻山公園からの風景と曽我の梅林からの風景を見てみましょう。

画像は、富士の見掛け上の大きさを可能な範囲で揃えてみました。

左上:北斎の「相州梅沢左」、右上:吾妻山公園から見る風景

左下:小田原市上曽我の中河原配水池から見る風景

右下:小田原市と大井町の境界の報徳橋北の酒匂川東岸から見る風景

北斎の鶴が遊ぶ風景を重ねてみました。

左:上曽我の中河原配水池から見る風景、右:報徳橋北の酒匂川東岸から見る風景

この地図の赤い線の左延長上に矢倉岳と富士があります。

「相州梅沢左」のタイトルについて、「左」はではなく、「庄」であるという

文献も見られますが、

「左」でいいのかも知れません。

江戸時代にも東海道の地図はあったはずです。

酒匂川東岸の場所も、上曽我の中河原配水池も、そして、

二宮町の吾妻山公園も含めた全体を「梅沢」地区と呼ぶことがあったのかどうか、

あるいは、「梅沢」地区がもっと狭い範囲に限られるのかどうか疑問がわいてきます。

いずれにしても、その中で、西側に属し、地図上の「左」を意味する場所はどこか?

夢の中で、北斎は私にシグナルを送ってくれたように思われました。

この地図の左側の黄色い一帯、すなわち、大井町も含めた小田原市の曽我地区一帯の「梅」のある「澤地」も

「梅沢」という北斎の絵のタイトルの解釈として可能であるように思われます。

そして

、この「相州梅沢左」の有力な視点と見ることができそうです。

2012年12月12日は、よい天気に恵まれました。