秋空に浮かぶ月 2019、その8

2019年は、立秋が8月8日、立冬が11月8日です。

旧暦秋の第8週、2019年9月23日から9月29日まで、

下弦の月の次の日から新月までの月の表情を紹介します。

----------

下弦の月を過ぎると、月の出時刻が未明付近から明け方になります。

月の軌道は、先週の8月15日頃にほぼ東西の中間軌道になり、

その後、北に向かい,9月22日に 北端の軌道をとりました。

今週の軌道は、北端を過ぎて、南に向かい

新月の29日に、再び、ほぼ東西の中間の軌道になります。

この1週間は、月の出時刻が未明から明け方になり、月の入りがお昼から夕方になります。

新月近くなると、太陽がすぐ後を追いかけてくるので、月の沈むのを見るのは困難になります。

結果、西空を眺めることがなくなり、東側の空を眺めることになります。

-----------

再掲しますが、

9月21日は、正午月齢 21.7 でした。

旧暦八月二十三日の月です。

月の出が午後10時08分、月の入りは22日お昼の午後0時45分です。

この月の入り時には、月齢が、22.7 になります。

22日午前5時25分に南中時を迎え、午前11時41分に下弦の月です。

さて、21日の深夜から22日未明も明け方も見えませんでしたが、

午前7時を過ぎた頃から白い雲の間に青空の一部が見えるようになりました。

22日午前7時半頃から見え始めました。

午前7時44分頃の雲の間に見えた下弦の月

さらに、20数分後、雲が薄くなり、青い空に浮かんでいるのが見えました。

午前8時09分頃の雲の間の青空に見えた下弦の月

日にち単位では、下弦の月ですが、

時刻単位で下弦の月になるのは、この約3時間半後になります。

しかし、この後、また雲が広がってきて、下弦の月を隠し始め、

下弦の月になるはずの22日の午前11時41分には、西の空は厚い雲に覆われ、

結局、時刻単位での下弦の月は、観察できませんでした。

---------

22日はこの後、深夜の午後10時59分に月が出て、23日に続きます。

----------

9月23日は、正午月齢 23.7 でした。

二十五夜の月です。

前日の22日の深夜午後10時59分に出た月は、23日午前6時21分に南中し、

月の入りは23日お昼の午後1時44分です。

台風17号の影響で、昨夜の深夜から今日の明け方まで見ることができませんでした。

月が見えるのに気がついたのは、午前5時を過ぎてからでした。

台風に引っ張られ、雨雲が南から北に流れていました。

その合間に時々雲間に顔を見せてくれました。

この日、日の出時刻は午前5時34分でした。

その少し前、空の色は薄紫色でした。

午前5時26分頃の台風17号通過時の有明の月

雲が流れて、明るくなったり、薄くなったり変化していました。

この頃、南中時刻に近づきつつあり、月天心の感じで、

真上に月があり、確かに、北端の軌道上にあると実感しました。

つまり、顎を突き出して上を見て、ようやく月が見える感じです。

その後は、再び、厚い雲が隠したり、青空が見えたり、落雷と降雨もありました。

次は、23日午前中の月の表情変化です。

左上;午前5時21分頃、右上;午前5時39分頃

左下;午前6時49分頃(南中時刻頃)、右下;午後0時08分頃

午後0時09分頃の西空に、姿を見せてくれました。

23日は、この後午後2時前に月が沈んでから、再び深夜大詰めの午後11時56分に月が出ます。

----------

9月24日は、正午月齢 24.7 でした。

二十六日の月です。

月の出時刻は前日の23日深夜の大詰めの午後11時56分で、すぐに日が変わります。

月の入りは24日午後2時39分です。

22日、23日は月が北端の軌道を通ります。

それぞれ、方位の角度は、62.4度、62.5度です。

(真東から出る時は、方位は北から90度になります)

17号の台風一過で、空には星がよく見えました。

月の出の瞬間を見たくて、薬蔵坂まで来ました。

静岡市の月の出時刻が23日午後11時56分で、浜松市では数分遅れた時刻になります。

この場所から目で見えるのは、水平線からではないので、さらに数分遅れて、

24日未明午前0時05分頃に、明けの三日月もどきの左端部が見えました。

私の定点観測点の薬蔵坂から見ると、月が北端軌道をとる場合、

既にこれまで写し続けてきたように、紅白の鉄塔付近から出てきます。

24日未明午前0寺05分、薬蔵坂で見る月の出の瞬間です。

24日未明午前0寺07分、月であることがわかります。

さらに17分経つと、赤いライトの高さまで上ってきます。

24日未明午前0寺24分、その下の雲から抜けて、再び顔を出しました。

赤城の鉄塔付近の景色です。

24日未明午前0寺27分、 月の出の風景です。

さらに、1時間半後、もう一つの観測点、西鴨江町の西見寺西側駐車場からです。

月が北端軌道をとる場合、西見寺西側駐車場から見ると、鐘楼門の上に月がきます。

24日未明午前2寺00分、西鴨江町の西見寺西側駐車場から

この場所からは、

秋分の日頃でしたので、下弦の月に近い月でした。

この場所からは、

以前、冬場には、満月に近い月を眺めました。

また、夏場には、新月に近い月を眺めました。

以下は、25日午前11時頃までの月の表情です。

左上;午前2時08分頃、右上;午前6時04分頃

左下;午前8時54分頃、右下;午前10時26分頃

24日午前7寺過ぎの南中時には、うろこ雲の中に浮かんでいました。

24日午前7寺22分、ほぼ南中時のうろこ雲の中の 二十六日の月

----------

9月25日は、正午月齢 25.7 でした。

二十七日の月です。

月の出が午前1時01分、月の入りは午後3時29分です。

9月25日から上弦の月の10月6日までは、月の出と月の入りが同じ日に見られます。

午前3時頃から午前11時頃までの二十七日の月の表情です。

左上;午前2時48分頃、右上;午前6時26分頃

左下;午前8時12分頃(ほぼ南中時)、右下;午前11時11分頃

空が澄んでいて、お昼頃まではっきり見えました。

----------

9月26日は、正午月齢 26.7 でした。

二十八日の月です。

月の出時刻は未明の午前2時10分で、月の入りは午後4時15分です。

午前3時前に目が覚めると、東の空に月が出ていました。

せっかく目が覚めたので、佐鳴湖に行くことにしました。

佐鳴湖に行く途中、大平大橋に寄りました。

26日午前3時16分頃の佐鳴湖から浜名湖に流れる新川に映る月

大平大橋から見る東の風景、右にアクトタワーが見えます。

佐鳴湖にやってきました。

26日午前3時32分頃の佐鳴湖の富士見橋から見る月の風景

帰りに、西鴨江町の薬蔵坂に寄りました。

午前4時00分頃の薬蔵坂から見る東の風景1

午前4時02分頃の薬蔵坂から見る東の風景2

午前7時頃は、村雲に覆われていましたが、午前8時半以降、雲が晴れてきました。

南中時頃に、明るすぎる中天に月を探しました。

通常は、明けの三日月は、太陽が出ると、空気が白化して見えにくくなるのですが、

この日は南中時に探し出すことができました。

カメラのオートフォーカスは機能しません。

この日は空の他の場所に、雲も見当たらず、

老眼にむち打ち、マニュアルにて10回撮影したら、

許容できる画像は2枚だけで、後の8枚はボケていました。

午前2時頃から午前中の月の表情です。

左;午前3時25分頃、中;午前4時10分頃、右下;午前9時26分頃

南中時刻は、午前9時16分でした。

----------

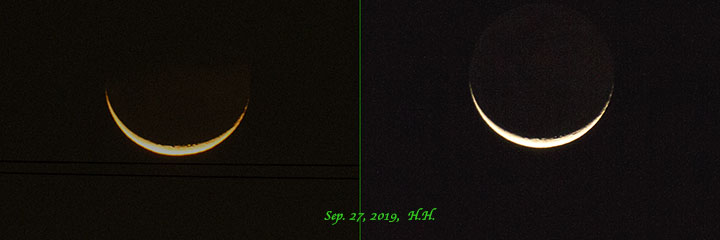

9月27日は、正午月齢 27.7 でした。

27日午前3時22分に月が出て、午後4時56分に沈みます。

薬蔵坂に未明の午前3時20分頃やってきました。

中天には、ところどころ雲の合間からオリオン座など星が見えました。

東の山際は雲が覆っているようでした。

諦めかけた 午前3時40分頃、まず、少しだけ上がったところで、数分だけ顔を見せてくれました。

午前3時40分頃、顔を見せた二十七日の月

この後、すぐ雲に消えて、更に、7、8分後また雲の間から顔を見せました。

午前3時48分頃、再び、顔を見せた二十七日の月

そして、また、雲に隠れてしまい、帰宅しました。

午前4時半頃、東の空に再び見えました。

この時は、雲が消えたかのようでした。

午前3時半頃から4時台の表情変化です。

左;午前3時48分頃、右;午前4時45分頃

寝かかったのですが、午前5時を過ぎて、空が白んできたので、

再び眺めると、雲が発生していて、雲がかなり月を隠していました。

見えたり見えなかったりするので、起きてしまいました。

そのうち、雲が薄紫の朝焼け色になり、

雲の間から時々はっきりと顔を見せるようになりました。

午前5時18分頃の二十七日の月(明けの三日月)

午前5時頃の月齢は、27.4くらいです。

この時刻前後に、カラスが寝床から起きて、飛び立っていました。

その後、午前5時半以降は、雲が増えて空が白くなり、同化して見えなくなりました。

----------

9月28日は、正午月齢 28.7 です。

旧暦八月三十日の月です。

28日の月の出は、午前4時35分で、午後5時35分に沈みます。

明日の29日午前3時26分に新月になります。新月の1日前の月です。

この日の日の出時刻が、午前5時38分なので、

うまくいけば、約1時間くらいは東の空に見えるはずと、薬蔵坂まで来ました。

午前4時半過ぎはまだ暗く、空は雲に覆われて、中天に星はほとんど見えませんでした。

東の山の端と黒い雲の間がわずかに白っぽく見えたものの、期待していませんでした。

月の出位置を予測し、三脚を立てて、写す準備をしていました。

後からわかったのですが、肉眼で見える前に月の出シーンが写っていました。

肉眼で確認したのは、次の写真の1分後でした。

午前4時46分頃、山際から出たばかりの月が写っていました。

前日27日の月の軌道よりも、6.7度南の軌道でした。

枕草子 第235段 月は、有明の、東の山ぎはにほそくて出づるほど、いとあはれなり。

午前4時54分頃、月齢 28.4 位の月が上っていきます。

午前4時54分頃、臨江山のマンションとアクトタワーの間を、右斜め上に上っていきます。

午前4時56分頃、厚い黒雲に隠れる直前の景色です。

月の出のドラマの後に、朝焼けを楽しめました。

午前5時14分頃の薬蔵坂から見る東の景色

左側に、富士山が見えます。

拡大します。

午前5時19分頃、東北東の方角に、富士山が確認できました。

こんなに雲が多いのに、山際のわずかな隙間に、

月も富士山も見えるとは驚きでした。

たまにあることです。

----------

9月29日は、正午月齢 0.4 です。

月の出時刻は29日未明の午前5時47分で、午後6時12分に沈みます。

午前3時26分に、新月になります。

日の出時刻が、午前5時39分ですので、

太陽が出てから8分後に新月が出ることになります。

また、太陽が午後5時34分に沈んで、38分後に新月が沈みます。

これからしばらくは、西空に夕月を見ることになります。

-----------

~~~~~~~

コラム

~~~~~~~

今回は、「李白」に見られる「月」の登場する文例を拾いました。

李白(701-762)の月

参考書

吉川幸次郎、小川環樹 編集・校閲 中国李詩人選集7、8

李白 上・下;武部利男 注 岩波書店

「李白」に見られる「月」の登場する文例

|

近日中に、「杜甫」からも、拾ってみたいと思います。

----------

次回は、新月の次の日から上弦の月までで、旧暦秋の第9週です。

白氏文集に見られる「三日月」の情景を収拾します。