秋空に浮かぶ月 2019、その3

2019年は、立秋が8月8日、立冬が11月8日です。

旧暦秋の第3週、2019年8月16日から8月23日まで、

満月の次の日から下弦の月までの月の表情を紹介します。

----------

満月を過ぎると、月の出時刻が夕方から深夜になり、下弦の月は翌日未明頃になります。

南端の軌道を8月12日に過ぎて、月(月の出位置)は、その後、

軌道を北側に移動して行き、8月19日頃にほぼ東西の中間軌道になり、

その後、さらに北側に進み、下弦の月になります。

-----------

再掲しますが、

8月15日は、正午月齢 14.0 でした。

陰暦七月十五日の月でした。

午後9時19分に満月になります。

月の出は午後6時42分、月の入りは翌日明け方の午前5時22分です。

台風10号で、夕方、夜中、明け方とずっと小雨が続きました。

分厚い雨雲に空は全面覆われていました、

十五夜の月が眺められず、残念でした。

----------

8月16日は、正午月齢 15.0 でした。

陰暦七月十六夜の月でした。

月の出は午後7時16分、月の入りは翌日の午前6時18分です。

16日午後8時44分頃の東の空の景色

しばらく黒い雲に隠れていましたが、雲間から顔を見せてくれました。

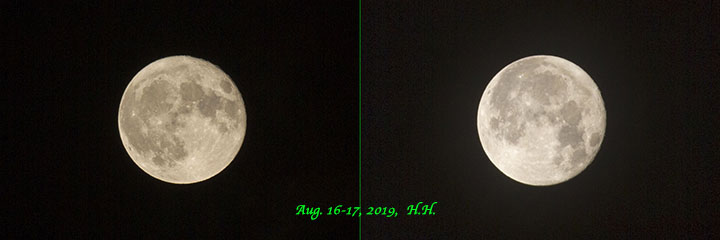

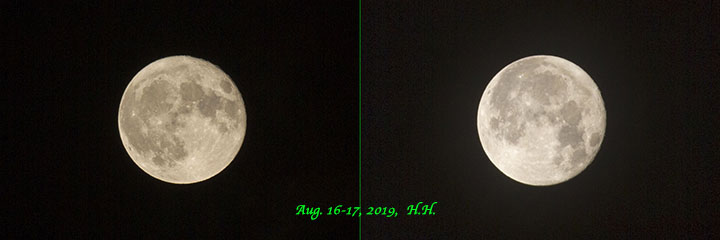

左上;16日午後9時41分頃、 右上;17日午前2時00分頃

台風10号の余波がまだ見られ、17日午前2時頃には、雲が南西から北東に流れていました。

----------

8月17日は、正午月齢 16.0 でした。

陰暦七月十七夜の月でした。

月の出は午後7時47分、月の入りは翌日の午前7時13分です。

18日未明午前1時28分頃の南の空の景色(ほぼ南中時)

左上;17日午後9時03分頃、 右上;18日未明午前0時39分頃

左下;18日未明午前1時27分頃(南中時)、 右下;午前5時00分頃

18日明け方午前4時59分頃の南西の空に浮かぶ十七夜の月(日の出直前)

----------

8月18日は、正午月齢 17.0 でした。

陰暦七月十八日の月でした。

月の出は午後8時15分、月の入りは翌日の午前8時08分です。

左;18日午後9時34分頃、 中;19日未明午前1時42分頃、右;午前5時18分頃

午前5時18分頃、南西の空に浮かぶ十八夜の月(日の出直後)

午前6時36分頃、西空の雲に沈みゆく十八夜の月

----------

8月19日は、正午月齢 18.0 でした。

陰暦十九日の月です。

月の出が午後8時43分、月の入りは20日午前9時02分です。

この日の軌道は南端と北端の中間の軌道で、ほぼ東から出て、西に沈みます。

月の出時刻には、東の山の端には厚い雲があり、月の出を見ることはできませんでした。

19日午後10時04分頃の東の空の景色

雲に隠れていましたが、月の出から1時間ほどして雲間から顔を見せてくれました。

左;19日午後10時05分頃、 中;20日未明午前1時42分頃、右;午前4時14分頃

20日未明午前1時41分頃の南の空の景色(南中時より1時間前)

月と光の輪がずっと見えていました。

20日明け方午前4時12分頃の南西の空に浮かぶ十九日の月

南から北に流れている暗雲の合間の瞬間です。

-----------

8月20日は、正午月齢 19.0 でした。

陰暦七月二十日の月です。

月の出が午後9時12分、月の入りは21日午前9時58分です。

目が覚めた時は、月の出時刻を過ぎていました。

すでに、東の空に、朧月が浮かんでいました。

20日午後10時51分頃の東の空の景色

次第に、薄雲に覆われてきました。

20日深夜から、21日明け方までの陰暦二十日の月の表情です。

左上;20日午後10時47分頃、 右上;21日午前1時08分頃

左下;20日午前4時13分頃、 右下;午前7時32分頃

目が覚めた午前5時半頃は、空一面暑い村雲に覆われ有明の月は

諦めていましたが、午前7時を過ぎた頃から、急速に雲が消えてきました。

21日午前7時32分頃、南西の空に浮かぶ二十日の月

----------

8月21日は、正午月齢 20.0 でした。

陰暦七月二十一日の月です。

月の出が午後9時41分、月の入りは22日午前10時54分でした。

21日深夜は東の空に雲が厚く見えませんでした。

目が覚めた22日未明の午前0時頃は、東に月の位置がようやくわかる程度でした。

10数分間くらい経過して、ようやく見えました。

22日未明午前0時15分頃の雲間からわずかに見え始めた月

一眠りして目が覚めた、午前4時過ぎには、厚い雲は消えたようでした。

22日午前5時19分頃の青い空に白い秋の雲の集団

22日午前7時56分頃の南西の空に浮かぶ月と薄い雲

22日未明から、明け方までの陰暦二十一日の月の表情です。

左上;22日午前0時22分頃、 右上;午前4時23分頃

左下;午前5時18分頃、 右下;午前7時56分頃

----------

8月22日は、正午月齢 21.0 でした。

陰暦七月二十二日の月です。

月の出が午後10時12分、月の入りは23日午前11時53分でした。

月の南中時は、23日午前4時59分でした。

22日深夜は東の空に雲があり、見えませんでした。

23日未明午前0時31分頃の雲間からわずかに見え始めた月

23日未明午前1時06分頃の雨雲が南から北へ流れる雲間から見えた月

深夜午後11時56分に、下弦の月になります。

23日の明け方は時々雨が降り、厚い一面の雲で、見えませんでした。

----------

8月23日は、正午月齢 22.0 でした。

二十三夜の月です。

月の出時刻は深夜の午後10時48分で、月の入りは24日お昼の12時53分です。

23日の午後11時56分に下弦の月になります。

何度か空を見たのですが、画像に収めることができませんでした。

----------

〜〜〜〜〜

コラム

〜〜〜〜〜

枕草子に見られる「月の情景」その2

2019年8月23日

参考書

小学館 日本古典文学全集18 枕草子 松尾聰流・永井和子 校注・訳

明治書院 和歌文学大系20 清少納言集 佐藤雅代校注

小学館 日本古典文学全集19 和漢朗詠集 菅野禮行 校注・訳

源氏物語に見られる「月の場面」に続き、

清少納言の「枕草子」から「月の場面」を拾い集めてみました。

全体を3回に分けて、紹介しますが、今回は、その2です。

枕草子に見られる「月の情景」その2

丁寧すぎる尊敬語や原文に忠実すぎる参考書の現代語訳を、

一部自己流の平易な表現に変えています。

第205段 笛は

・・・

笙の笛は、月の明るい折に、自分の乗った車の中で聞けたのは、たいへん面白い。

だが、この楽器は大きく、所狭いまでに仰々しい形で、取り扱いにくく見える。

そして、これを吹く顔はどうだろう。それは横笛も同じで、吹き方によるよね。

「月夜の晩に笙を吹き歌をうたう」「月夜に管弦の催し」など見られます。

第208段 いみじう暑きころ

とても暗く月のない晩に、車の先に灯した松明の煙の香が、車中に匂い漂うのもいいね。

第212段 九月二十日あまりのほど

九月二十日過ぎ頃、長谷寺に参詣して、ちょっと粗末な家に泊まったが、とても疲れて

苦しく、ひたすら寝入ってしまった。夜が更けて、月の光が窓から漏れて来たが、人々の

寝てかけてある夜着の上に、月の光が白く映っていた情景は、とても風情あるものだった。

そんな時にこそ、人は歌を詠むのだろう。

後拾遺集以降には、草庵や粗末な家に射す月を歌う歌が見られます。

後拾遺集 252 おほ空の月の光しあかければ真木の板戸も秋はさされず 源為善朝臣

後拾遺集 832 年ふれば荒れのみまさる宿のうちに心ながくもすめる月かな 善滋為政朝臣

後拾遺集 846 板間あらみあれたる宿のさびしきは心にもあらぬ月を見るかな 清仁親王

後拾遺集 847 雨ふればねやの板間もふきつらむもりくる月はうれしかりしを 中納言定頼

詞花集 0294 板間より月のもるをもみつるかな宿は荒らしてすむべかりけり 良暹法師

千載集 1014 真柴ふく宿のあられに夢さめて有明がたの月を見るかな 大江公景

千載集 1019 山風に真屋の蘆葺きあれにけり枕に宿る夜半の月影 覚延法師

山家集 0340 いづくとてあはれならずはなけれども荒れたる宿ぞ月はさびしき 西行

山家集 0369 もろともに影を並ぶる人もあれや月の洩り来る笹の庵に 西行

山家集 0413 月はなを夜な夜なごとに宿るべし我が結びおく草の庵に 西行

山家集 0414 波の音を心にかけて明かすかな苫洩る月の影を友にて 西行

山家集 0948 ひとり住む庵に月の射し来ずは何か山辺の友とならまし 西行

山家集 0949 尋ね来て言問ふ人もなき宿に木の間の月の影ぞ射し入る 西行

山家集 0950 柴の庵はすみうきこともあらましをともなふ月の影なかりせば 西行

廃屋に射す月の歌は、129段「月秋と期して身いづくにか」の場面で、ご紹介しました。

第216段 月のいとあかきに

月のとても明るい夜、牛車で川を渡ると、牛が歩くのにつれて、水晶が割れたように、

水が散ったのは面白いものだ。

第235段 月は

月は、有明の月が東の山に、細い形で出るころが、とてもしみじみとした感じがする。

原文;月は、有明の、東の山ぎはにほそくて出づるほど、いとあはれなり。

第237段 雲は

雲は、白い雲。紫。黒い雲も面白い。風が吹く折の雨雲もいいね。

夜が明け離れるころの黒い雲がようやく消えて、あたりが白んでいく風情もとても面白い。

「朝に去る色」とか、漢詩にも作られているようだ。

月のとても明るい面に薄い雲というのもしみじみとした趣がある。

第274段 成信の中将は、入道兵部卿宮の御子にて

源成信の中将は容貌が優れ気性も面白いだが、伊予の守兼資が暁に娘を連れて京を立って

伊予に行くというので、その前の晩、お別れにやって来て、有明の月の中を帰っていったと

いうが、 直衣姿の中将はどんなに名残惜しかったことだろうね。

・・・

さて、月の明るい折には、過去った昔のこと、またこれからのことまで思い残すことなく

頭に浮かび、心もさまよい出るほどに感じられ、すばらしく、しみじみとして、比べるべく

もないように思われる。

月の明るい夜に来る男は、十日、二十日、一月、あるいは1年でも、 まして、7、8年

たってからでも思い出して、逢いに来る場合でも、非常に面白く感じられて、とても逢う

わけにはいかないような場所でも、人目がはばかられるようなわけがあったとしても、

必ず、立ったままでもちょっと話をして帰し、また、泊まってもよさそうな場所では、

きっと 引き止めるに違いない。

月の明るいのを見るぐらい、はるかに遠く思いやられて、過ぎ去ったことの、情なかった

ことも、嬉しかったことも、面白いと感じられたことも、たった今のように感じられる折が、

ほかにあるだろうか。

こま野の物語は、どれといって面白いこともなく、言葉も古めかしく、見所は多くないが、

月に昔を思い出して、虫の食った蝙蝠扇を取り出して、「もと見しこまに」と男が歌を口に

して女の家を訪ねたところが、しみじみと心にしみるのである。

・・・

月のとても明るい夜、紙のまた非常に赤いのに、ただ、「あらずとも」と書いてあるのを、

廂に差し込む月の光に当てて人が見ていたのは面白かった。 雨が降るような折には、そんな

ふうにはできようか。

------

「月の明るい折には、過ぎ去った昔のこと、またこれからのことまで思い残すことなく

頭に浮かび、心もさまよい出るほどに感じられて」で思い出される「月を歌う和歌」

「もの思う秋」で思い出される歌

古今集 184 木の間よりもりくる月の影見れば心づくしの秋は来にけり 知らず

古今集 193 月見れば千々にものこそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど 大江千里

拾遺集 432 世に経るに物思ふとしもなけれども月にいく度眺めしつらん 中務卿具平親王

金葉集 536 木の間もる片割れ月のほのかにもたれか我が身を思ひいづべき 僧正行尊

千載集 274 秋の夜の心をつくすはじめとてほのかに見ゆる夕月夜かな 権大納言実家

新古今集 381 月影の初秋風とふけゆけば心づくしにものをこそ思へ 円融院御歌

新古今集 397 ながむればちぢにもの思ふ月にまたわが身ひとつの峰の松風 鴨長明

新古今集 415 ながめつつ思ふに濡るる袂かな幾夜かは見む秋の夜の月 殷富門院大輔

「昔を思い出させる月」で 思い出される歌

後拾遺集 852 あまのはら月はかはらぬ空ながらありしむかしの世をや恋ふらん 清原元輔

詞花集 098 ありしにもあらずなりゆく世の中にかはらぬものは秋の夜の月 天台座主明快

詞花集 308 つれづれとあれたる宿をながむれば月ばかりこそむかしなりけれ 帥前内大臣

山家集 350 なにごとも変はりのみゆく世の中におなじ影にてすめる月かな 西行

山家集 400 いにしへを何につけてか思ひ出でむ月さへ変はる世ならましかば 西行

聞書集 060 いにしへの形見に月ぞなれとなるさらでの事はあるはあるかは 西行

「心が上の空になる」で 思い出される歌

金葉集 189 月を見て思ふ心のままならば行方も知らずあくがれなまし 皇后宮肥後

詞花集 103 秋の夜の露もくもらぬ月を見てをきどころなきわが心かな 隆縁法師

詞花集 104 秋の夜の月まちかねておもひやる心いくたび山をこゆらむ 大江嘉言

詞花集 106 秋の夜の月に心のあくがれて雲ゐにものを思ふころかな 花山院御製

詞花集 293 澄みのぼる月の光にさそはれて雲の上までゆくこころかな 太政大臣

山家集 327 くまもなき月の光に誘はれて幾雲井までゆく心ぞも 西行

山家集 349 月を見て心うかれしいにしへの秋にもさらにめぐり逢ひぬる 西行

山家集 353 ゆくへなく月に心のすみすみて果てはいかにかならんとすらん 西行

山家集 365 影さえてまことに月の明き夜は心も空にうかれてぞすむ 西行

新古今集 1532 月を見て心うかれしいにしへの秋にもさらにめぐり逢ひぬる 西行

「あはれの心」で 思い出される歌

後撰集 103 あたら夜の月と花とをおなじくはあはれ知れらん人に見せばや 源信明

山家集 342 身にしみてあはれ知らする風よりも月にぞ秋の色はありける 西行

山家集 343 虫の音もかれゆく野辺の草むらにあはれを添へて澄める月影 西行

山家集 362 心なき身にもあはれは知られけり鴫立沢の秋の夕暮れ 西行

松屋本山家集 29 思ひ分く心なかりし昔だに月をあはれと見てぞ過ごしき 西行

新古今集 419 月だにもなぐさめがたき秋の夜の心も知らぬ松の風かな 摂政太政大臣

新古今集 1541 心ある人のみ秋の月を見ば何を憂き身の思ひ出でにせむ 源光行

「もと見しこまに」の参考歌と思われる歌

後撰集 978 夕闇は道も見えねど古里はもと来し駒にまかせてぞくる 知らず

思い忘れていた女のところへ、夕闇で道も見えないけど、昔馴染みの里なので

以前に来た馬に任せてやってきました。

「同じ心にあらずとも」の参考歌と思われる歌

拾遺集 787 恋しさは同じ心にあらずとも今宵の月を君見ざらめや 源信明

「同じ心にあらずとも」で思い出される類似歌

源氏物語 末摘花 晴れぬ夜の月待つ里を思ひやれ同じ心にながめせずとも

上記歌集の中で、古今集、後撰集、拾遺集は、枕草子以前のものと思われます。

後拾遺集、金葉集、詞花集以降の歌にも、枕草子の美意識が影響を与えたのかも?

|

----------

次回のコラムは、枕草子に見られる「月の情景」その3です。

戻る