秋空に浮かぶ月 2019、その2

2019年は、立秋が8月8日、立冬が11月8日です。

旧暦秋の第2週、2019年8月8日から8月15日まで、

上弦の月の次の日から満月までの月の表情を紹介します。

----------

上弦の月を過ぎると、この時期、月の出時刻が正午を過ぎるようになり、

そして、満月の頃の月の出時刻は、夕方の午後7時頃になります。

7月の月の軌道の最北端は7月31日、折り返して、軌道は南に向かい、

次の日の8月1日に新月になりました。

ほぼ東から出てほぼ西に沈む中間の軌道を8月5日に過ぎました。

今週は、南に進み、8月12日に十二夜の月で、南端の軌道になります。

南端の軌道から折り返して北へ移動して3日目の15日に満月になります。

-----------

再掲しますが、

8月8日は、正午月齢 7.0 でした。

旧暦七月八日の月です。 立秋です。

未明の午前2時31分、上弦の月になります。

月の出はお昼の午後0時40分、月の入りは深夜の午後11時34分です。

月の南中時刻は午後6時10分、日の入りは午後6時43分です。

午後4時半頃の、南東の空高く浮かぶ上弦の月、月齢 7.2

未明の午前2時31分の上弦の月から約14時間後の月の表情です。

----------

8月9日は、正午月齢 8.0 でした。

旧暦七月九日の月です。

月の出は午後1時42分、月の南中時刻は午後7時00分、

日の入りは午後6時42分で、月の入りは10日未明の午前0時14分です。

前日と異なり、空気が白く感じられました。

午後3時52分頃の拡散した飛行機雲と九日の月

左;午後3時52分頃、右;午後7時5分頃

----------

8月10日は、正午月齢 9.0 でした。

陰暦七月十日の月でした。

月の出は午後2時43分、月の南中時刻は午後7時52分、

日の入りは午後6時41分で、月の入りは11日未明の午前0時58分です。

日没後約20分、午後7時頃、真南より少し西側の空に見えた月と木星

午後7時頃、日没後の西空の夕焼けの景色です。

次は、南中時刻を挟む、夕方午後5時半頃から深夜の午後11時半頃までの月の表情です。

左上;午後5時25分頃、上中;午後6時32分頃、右上;午後6時57分頃

左下;午後7時30分頃、下中;午後8時24分頃、右下;午後11時30分頃

午後7時半頃は、薄雲がかかっていました。

----------

8月11日は、正午月齢 10.0 でした。

陰暦七月十一日の月でした。

月の出は午後3時40分、月の南中時刻は午後8時43分、

日の入りは午後6時40分で、月の入りは11日未明の午前1時45分です。

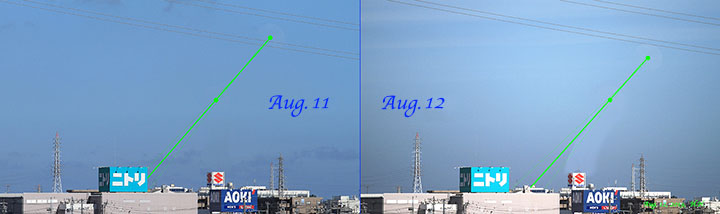

8月12日に月は南端の軌道を通りますが、11日はその前日でした。

12日には北から118度の方角から、11日には117.4度の方角からで、0.6度の違いです。

北から90度が東の方角ですので、南端軌道時には、さらに28度南から出ることになります。

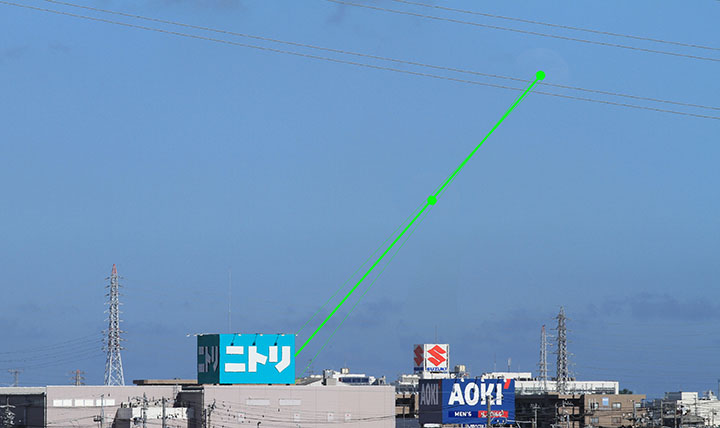

次の日の軌道との 0.6度の違いを確認したく、薬蔵坂までやって来ました。

月の出時刻の午後3時40分から、おおよそ、30分後の午後4時11分頃の景色

かすかにですが、午後3時54分から月の位置が認められました。

午後3時54分と4時00分との6分間の時間差の画像から、月の出位置を推定しました。

ニトリの看板の右端付近が、月の出位置と思われます。

明日の12日には、この軌道より、さらに0.6度右側から出てくるでしょう。

日没15分後の、午後6時55分頃の西空の景色

午後8時46分頃の雲間の月

左上;午後6時12分頃、右上;午後6時54分頃

左下;午後8時46分頃、右下;12日未明午前0時23分頃

----------

8月12日は、正午月齢 11.0 でした。

陰暦七月十二日の月でした。

月の出は午後4時33分、月の入りは翌日未明の午前2時37分です。

本日12日には北から118度の方角から、昨日11日には117.4度の方角からで、

両日の月の出位置の方向の角度差は、0.6度 です。

北から90度が東の方角ですので、南端軌道時には、さらに28度南側から出ることになります。

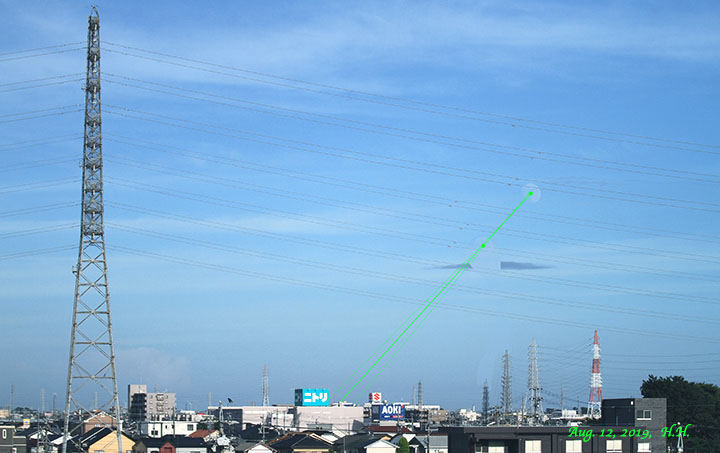

軌道の 0.6度の違いを確認したく、薬蔵坂までやって来ました。

月の出時刻の午後4時33分から、46分後の午後5時9分頃の景色

(月の出時刻から10数分間は、雲のため確認できません)

12日の夕方から13日未明までの月の表情です。

左上;12日午後6時38分頃(日没頃)、右上;午後7時35分頃

左下;午後9時52分頃、右下;13日未明午前0時53分頃

日の入りは、午後6時39分、月の入りは13日未明午前2時37分です。

〜〜〜〜〜

これまで、小中学生の理科のレベルですが、1年間観察し続けてきました。

定年退職した暇な老人故、真夜中なども月を眺めることができました。

この夏場には丸い月が南端の軌道を通りますが、このことを確認するのがこの夏の課題でした。

先月の7月は、天候のため見ることができませんでした。

時々刻々南端の月の姿形が変化する中で、この8月は、陰暦の夏も終わりの月です。

南端の丸めの月も、6月は十六夜の月、7月は十四夜の月、8月は十二夜の月までになりました。

来月9月に南端の軌道を進む見かけの月の姿形は。十日の月です。

しかも、この時の月の出時刻は、午後2時半頃で、肉眼では観察しにくい時間帯です。

今回は、そのような意味で、夏の丸めの月の出位置を観察するラストチャンスでした。

この日、運良く、薬蔵坂の定点観測地点から、

南端の月の出位置を確認することができました。

午後4時47分と午後4時51分の4分差の位置からの推定1

午後5時01分と午後5時09分の8分差の位置からの推定2

推定1、推定2の2回の結果から、2019年8月、薬蔵坂の定点観測点から見た時、

南端の月が「ニトリの看板とスズキの看板の間」から出ていることが確認されました。

次の図は、前日の観察との比較です。

この軌道の違いが、方角で 0.6度の差に相当します。

昨日11日には117.4度の方角から、本日12日には北から118度の方角からで、

両日の月の軌道の方向の角度差は 0.6度 です。

かろうじて、天候に恵まれて、この夏場の丸めの月の南端の軌道を確認することができました。

------

薬蔵坂の定点観測地点から眺めるとき、この1年間の観察の経験から、

丸い月は、冬場の12月、1月に、北端から、つまり、下図の左の赤の鉄塔の根元から出てきます。

また、夏場の6月、7月には、南端から、つまり、右の黒い鉄塔右のニトリの看板の右から出てきます。

浜松市西区西鴨江町の薬蔵坂から見る東の風景

中央付近の小さな突起が、アクトタワーです。

真東の方角は、このアクトタワーの少し右側です。

----------

8月13日は、正午月齢 12.0 でした。

陰暦七月十三日の月でした。十三夜の月です。

月の出は午後5時21分、月の入りは翌日午前3時31分です。

台風10号の接近で、雨雲らしい雲が東から西に流れています。

東の空に見えた、午後6時35分頃の月の表情

左;午後6時39分頃、中;午後7時33分頃、右;午後9時37分頃

14日未明の午前1時10分頃の黒雲と十三夜の月の景色

この後、左の黒雲が西(右)に進み、月を隠してしまいました。

14日未明には小雨模様でした。

----------

8月14日は、正午月齢 13.0 でした。

陰暦七月十四日の月でした。

月の出は午後6時04分、月の入りは翌日明け方の午前4時26分です。

台風10号で、断続的な雨が続きました。

分厚い黒い雲が全面空を覆うか、たまに断片が東から西に流されていました。

東の空に一瞬見えた、午後8時13分頃の黒雲と月の景色

15日未明の午前1時26分頃の南西の空、一瞬黒雲の間に見せた十四夜の月の表情

----------

8月15日は、正午月齢 14.0 でした。

陰暦七月十五日の月でした。

午後9時19分に満月になります。

月の出は午後6時42分、月の入りは翌日明け方の午前5時22分です。

台風10号で、夕方、夜中、明け方とずっと小雨が続きました。

分厚い雨雲に空は全面覆われていました、

十五夜の月が眺められず、残念でした。

〜〜〜〜〜

コラム

〜〜〜〜〜

枕草子に見られる「月の情景」その1

2019年8月15日

参考書

小学館 日本古典文学全集 枕草子 松尾聰・永井和子 校注・訳

明治書院 和歌文学大系20 清少納言集 佐藤雅代校注

源氏物語に見られる「月の場面」に続き、

清少納言の「枕草子」、「清少納言集」から「月の場面」を拾い集めてみました。

全体を3回に分けて、紹介しますが、今回は、その1です。

枕草子に見られる「月の情景」その1

| 丁寧すぎる尊敬語や原文に忠実すぎる参考書の現代語訳を、

|

|---|

----------

次回は、満月の次の日から下弦の月までで、旧暦 秋の第3週です。

次回のコラムは、「枕草子」に見られる「月の情景」その2です。