秋空に浮かぶ月 2019、その10

2019年は、立秋が8月8日、立冬が11月8日です。

旧暦秋の第10週、2019年10月7日から10月14日まで、

上弦の月の次の日から満月までの月の表情を紹介します。

----------

上弦の月を過ぎると、この時期、月の出時刻が午後2時を過ぎるようになり、

そして、満月の頃の月の出時刻は、夕方の午後6時過ぎ頃になります。

10月5日に南端の軌道をとって、今週は、折り返して北に移動します。

10月13日に中間の軌道となり、ほぼ東から出て、ほぼ西に沈みます。

13日に十五夜、14日に満月になります。

-----------

再掲しますが、

10月6日は、正午月齢 7.4 でした。

旧暦九月八日の月です。

月の軌道が、昨日に続きほぼ南端近くです。

未明の午前1時47分に上弦の月になって、ほぼ半日後の午後1時17分に月が出ます。

月の入りは深夜の午後11時19分です。

左上;午後2時21分頃、 右上;午後3時57分頃

左下;午後5時29分頃、 右下;午後7時29分頃

日没時刻が午後5時25分、南中時刻が午後6時17分 でした。

----------

10月7日は、正午月齢 8.4 でした。

旧暦九月九日の月です。

上弦の月の次の日です。

月の出は、午後2時03分、月の南中時刻は午後7時07分です。

月の入りは8日未明の午前0時14分です。

夕方からずっと、厚い雲が隠していました。

午後9時20分頃は、黒い雲が北に流れていました。

その合間に、10数分だけ顔を出してくれました。

午後9時25分頃の、煙か蒸気に燻されるような情景

午後9時26分頃の表情です。

----------

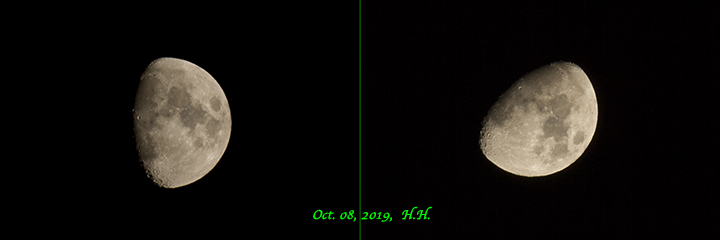

10月8日は、正午月齢 9.4 でした。

旧暦九月十日の月です。

月の出は、午後2時44分です。

月の南中時刻は午後7時55分、月の入りは9日未明の午前1時10分です。

午後6時過ぎまでは、雲が北東に流れ、月を見せたり隠したりしていました。

午後5時58分頃の、流れる雲に包まれる月の情景

午後8時を過ぎると、雲が消え、星も見えるようになり、月も皓々と輝いていました。

左;午後6時46分頃、右;午後10時29分頃

〜〜〜

源氏物語には、春、夏、秋と「十日の月」が、計3つ描かれています。

「梅枝」:二月十日の月 「幻」:五月十日過ぎの月 「手習」:八月十日過ぎの月 |

|---|

----------

10月9日は、正午月齢 10.4 でした。

旧暦九月十一日の月です。

月の出は、午後3時20分です。

月の南中時刻は午後8時40分、月の入りは10日未明の午前2時06分です。

雲は見られず、月が明る過ぎるので、星も眩しそうに微かに見えました。

左上;9日午後4時32分頃、右上;午後6時24分頃

左下;午後10時10分頃、右下;10日午前0時37分頃

----------

10月10日は、正午月齢 11.4 でした。

陰暦九月十二日の月でした。

月の出は午後3時52分、月の南中時刻は午後9時24分、

日の入りは午後5時19分で、月の入りは11日午前3時01分です。

夕方午後5時少し前の東の空です。

午後4時58分頃の東の空です。

午後6時頃から雲が切れて、月が顔を出しました。

午後5時52分頃の十二日の月の表情

深夜から未明にかけては、厚い雲が隠していました。

月の沈む30分前の、午前2時半頃の西空です。

----------

10月11日は、正午月齢 12.4 でした。

旧暦九月十三日の月でした。

月の出は午後4時22分、月の南中時刻は午後10時06分、

月の入りは12日午前3時57分です。

台風19号のためか、11日深夜から12日明け方まで、雲に隠れた十三夜の月でした。

〜〜〜

源氏物語には、「十三夜の月」が、八月1つ、九月2つ、計3つ描かれています。

「明石」:八月十三夜の月 ----- 「夕霧」:九月十三夜の月 「東屋」:九月十三夜の月 |

|---|

九月十三日の月は、八月十五夜の名月とともに、後の名月として賞美されます。

後の名月が、九月十五夜ではなく、何故、十三夜なのか、疑問に思っていましたが、

一つの答えを見つけました。

次は、兼好法師の「徒然草」の 239段です。

239段 八月十五日、九月十三日は、 |

|---|

古代中国の天文学では、黄道に沿った28の星座を二十八宿といい、婁宿は、

そのうちの一宿で、八月十五日、九月十三日は婁宿となる(そうです)。

しかし、NHKのBS放送で後から知ったことですが、

地球の楕円軌道の太陽に対する近日点が少しずつずれてきていて、

古代の暦の頃の位置と現在の位置とは、ずれているという。

〜〜〜

ここで、少しだけ旧暦の話題です。

後の名月として賞美される、旧暦九月十三日の月が、十三夜の月です。

旧暦九月十三日は、太陽暦では、

2018年10月21日、午後3時半頃に出て、翌日の午前3時頃沈みます。

2019年10月10日、午後4時22分に出て、翌日の午前4時頃沈みます。

日にちに着目すると、昨年より11日早いことがわかります。

3年すると、約1ヶ月分の日数です。

そこで、旧暦では3年に一度、閏月を用意して、

陰暦を補正していることがわかります。

----------

10月12日は、正午月齢 13.4 でした。

旧暦九月十四日の月でした。

月の出は午後4時50分、月の入りは13日午前4時52分です。

台風19号のため、終日風雨に見舞われましたが、午後8時過ぎに少しだけ顔を見せてくれました。

午後8時15分頃の景色

その数分後に、一旦、月の表情が見られました。

深夜以降には、雲がなくなり、台風一過の皓々と輝く十四夜の月が見られました。

左;12日午後8時23分頃、中;午後11時24分頃、右;13日未明午前3時10分頃

----------

10月13日は、正午月齢 14.4 でした。

旧暦九月十五日の月でした。

十五夜の月ですが、もうすぐ満月です。

明日の10月14日午前6時08分に満月になります。

月の出は午後5時18分、月の入りは翌日の午前5時47分です。

午後6時頃、明るくて眩しい十五夜の月が東の空に見えました。

月の出から約50分後、午後6時07分頃、東の空に見えた月の表情

しばらくすると、雲が暑く広がり、一気に見えなくなりました。

月の入り頃に見えていたら、もっとも満月に近かったでしょう。

満月になるのが、14日の明け方に沈んでから、わずか約20分後だからです。

そして、14日の月の出は、ほぼ12時間後になるのです。

昨日と今日の月は、わずかな時刻のずれにより、十五夜の月と満月とで、

日にちが ずれたケースでした。

----------

10月14日は、正午月齢 15.4 でした。

旧暦九月十六日の月でした。

14日月の出の約12時間前の、午前6時08分に満月になりました。

月の出は午後5時46分、月の入りは翌日明け方の午前6時43分です。

夕方から午後7時過ぎまで、厚い雨雲に覆われて、見えませんでした。

午後9時を過ぎてから、満月から約15時間過ぎた十六夜月を雲間から眺めることができました。

午後9時27分頃、中天より少し東の空に見えた雲間を漂う十六夜の月

午後9時31分頃、中天より少し東の空に見えた十六夜の月の表情

十六夜の月の明け方までの表情変化です。

左上;14日午後9時31分頃、右上;15日午前0時25分頃

左下;15日午前4時59分頃、右下;15日午前6時15分頃

----------

〜〜〜〜〜

コラム

〜〜〜〜〜

今回は、「杜甫(712-770)」に見られる「月」の登場する文例を拾いました。

参考書

参考書1.杜甫全詩集;全4巻 鈴木虎雄 訳注 日本図書センター

参考書2.吉川幸次郎、小川環樹 編集・校閲 中国詩人選集9、10

杜甫 上・下; 黒川洋一 注 岩波書店

「杜甫」に見られる「月」の登場する文例

|

----------

次回は、満月の次の日から下弦の月までで、旧暦 秋の第11週です。

次回のコラムは、「王維」に見られる「月の情景」です。