有明の超細い「三十日の月」の風景

ご存知のように、

十六夜の月以降、新月までの月は、

陽が出る明け方に見えるので、有明の月と呼ばれます。

有明の月の中でも、新月前の月は細い三日月のようでとても魅力的です。

枕草子 第235段

「月は、有明の、東の山ぎはにほそくて出づるほど、いとあはれなり」

そして、芭蕉の句にも

「明け行くや二十七夜も三日の月」

と歌われています。

~~~~~

三十日の月の風景

三十日の月は、月齢が28〜29 前後に入るようです。

新月の1日前の月です。夕方の二日月の明け方版に相当するものでしょう。

見かけの月が超細いので、まず気象条件がよくない限り見える機会は少ないようです。

しかも、すぐに太陽が追いかけてきますので、月の出時刻直後に観察できます。

北東から南東まで東の方向の開けた高台で観察できましょう。

2019年以降に観察できた「三十日の月」を紹介します。

〜〜〜〜〜

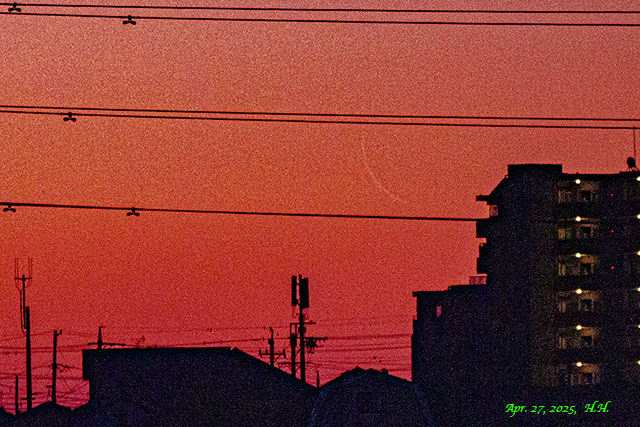

2025年4月27日は、正午月齢 28.7でした。

旧暦 三月三十日でした。

月の出は午前4時19分でした。

薬蔵坂に来ました。

データによると、本日の超細い月は、真東より13度北側から出ます。

今日の撮影時には月齢 28.4 ほどでした。

月齢 28.4の月は数回撮影して、肉眼でも確認できていましたが、

今回は天候が良くても、春霞のため見にくいいものと思われました。

この日のお月さまは、肉眼では全く見えませんでした。

これまで5〜6年間眺めてきましたが、最弱の光でした。

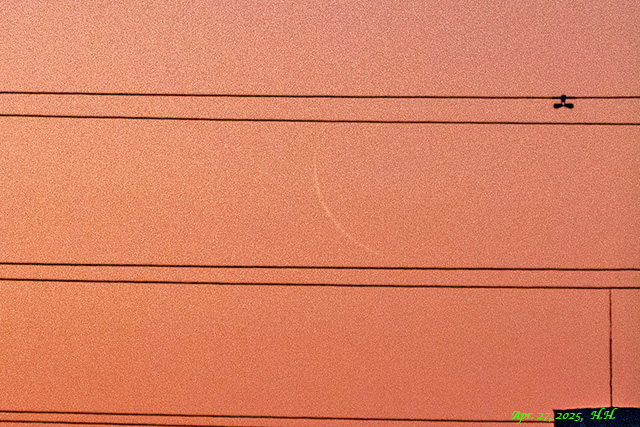

午前4時33分頃、マンションの左に写っていた三十日の月

1分後の図を少し拡大しました。

午前4時34分頃、マンションの左に見えた三十日の月

午前4時38分頃、マンションの左上に見えた三十日の月

午前4時45分頃、マンションの上に見えた三十日の月

そのうち日の出になりました。

--------

2024年11月30日は、正午月齢 28.6 でした。

旧暦 十月三十日でした。

月の出時刻は午前5時33分でした。

真東より 27 度ほど南側から出る情報を頼りに、定点観察点の薬蔵坂まで来ました。

風が冷たく空は晴れていましたが、月の出の方角には黒い雲が横たわっており、

見えるまでに20分ほどはかかりそうなので、車の中で暖かくして待ちました。

果たして、午前6時前に、真東より30度ほど南側の空に黒い雲から脱出した

月齢 28.3 ほどの月が見え始めました。

午前5時56分頃の真東より30度ほど南側の空に見え始めた三十日の月 1

午前5時59分頃の三十日の月2

午前6時06分頃の電線の間に見えた三十日の月3

月齢 28.4くらいです。

--------

2024年9月2日は、正午月齢 28.7 でした。

旧暦 七月三十日でした。

月の出時刻は午前4時14分ででした。

東の空は雲が見られ超細い月は見えないと諦めながらも

30分ほど東北東の方角を何枚か写しましたが、肉眼では感知できませんでした。

帰宅後パソコンで見ると、午前5時前の画像にお月さまが写っていました。

午前4時52分頃の東北東の空に写っていた三十日の月1

拡大します。

午前4時52分頃の東北東の空に写っていた三十日の月2、月齢 28.4 位です。

--------

2024年7月5日は、正午月齢 28.6 でした。

旧暦 五月三十日でした。

月の出時刻は午前3時23分でした。

午前3時47分頃、東北東の空、大平台の電波塔の左にぼんやり見え始めました。

北端の軌道でした。

午前3時49分頃の富士山と三十日の月

午前3時54分頃の富士山と三十日の月

午前4時02分頃の富士山と三十日の月

次は北端の軌道の軌跡です。

北端の軌道の軌跡の作図しました。

今日のお月さまは7月の北端の軌道で、真東より35.1度北側の方角から出ました。

この北端の軌道の月が富士山から昇る景色を浜名湖の西岸から撮影できる場合があります。

--------

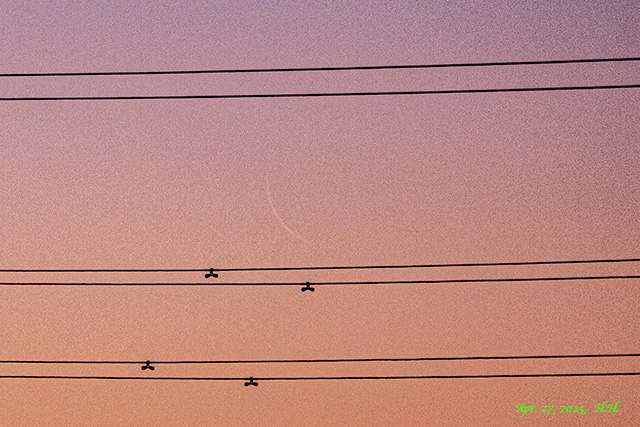

2023年9月14日は、正午月齢 28.7 でした。

旧暦 七月三十日です。

月の出は午前4時25分でした。

午前4時35分頃の東の空、山際には雲があり、月の出時には見えませんでした。

さらに、10分くらいして、ようやく雲から出て来ました。

午前4時54分頃、マンション左上に細い有明の月が見えてきました。

さらに8分後です。

午前5時02分頃、マンションのはるか上に見えた三十日の月

さらに4分後です。

午前5時06分頃の三十日の細い有明の月の表情、月齢 28.4 位です。

--------

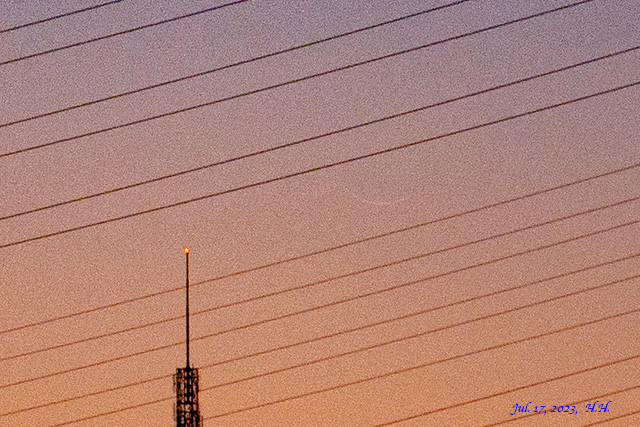

2023年7月17日は、正午月齢 28.9 でした。

旧暦 五月三十日です。

月の出は午前3時46分でした。

新月前の月齢28.6 の超細の有明の月を見たくて、薬蔵坂に来ました。

定点観測点の前に桐の木と竹が生えていて、5m ほど南側から眺めました。

実は20分ほど寝坊してしまい、着いた時には中に見える鉄塔右横まで上がっていました。

午前4時17分頃、富士山が見えました。

実は、この画像に細い月が写っていたのです。

この画像の中央の鉄塔先端部を拡大します。

午前4時17分頃の拡大画像、よく見ると、鉄塔先端の右少し斜め上に見えます。

この程度の光は、肉眼では見えませんでした。

望遠レンズでも、あたりをつけて多写し、帰宅後、パソコン画像から探し出しました。

午前4時22分頃、鉄塔先端の右斜め上に見えた月齢28.6 くらいの三十日の月

ほぼ同じ時刻の富士山との画像です。

午前4時22分頃、鉄塔先端右斜め上にかすかに見えた三十日の月と富士山

三十日の月の部分を拡大します。

午前4時22分頃、鉄塔先端右斜め上に見えた三十日の月

--------

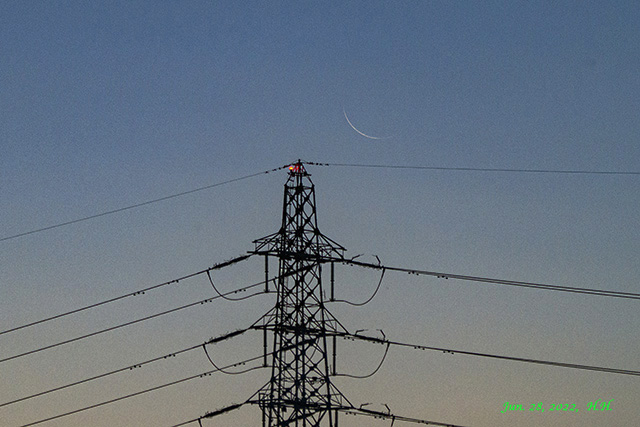

2022年6月28日は、正午月齢 28.6 でした。

旧暦五月三十日でした。

月の出時刻は午前3時28分でした。

実は、この日、金星ははっきり見えましたが、肉眼では月は見えませんでした。

鉄塔にオートフォーカスしながら、右の鉄塔周りを40枚ほど写しました。

帰宅して、パソコンで確認すると、なんと30枚ほどの画像に細い月が写っていました。

午前3時59分頃の薬蔵坂から見る三十日の月の風景

月齢 28.3 位です。

午前4時04分頃の薬蔵坂から見る富士山と三十日の月の風景

さらに10分ほどあとの画像に、たまたま右の塔の先端に重なる月が写っていました。

その画像から塔の先端部を切り取りました。

午前4時15分頃の塔の先端にかかる月

午前4時17分頃の塔の先端から離れる三十日の月

この後、日の出を迎えました。

--------

2020年10月16日は、正午月齢 28.7 でした。

旧暦八月三十日でした。

月の出は午前4時46分です。

月の出る方角が 89.1度、真東よりわずか1度だけ北側なので、

アクトタワーと超細い月とのツーショットを期待して、太平大橋に来ました。

途中、上空は雲がほぼ全体を覆い、雲の切れ間に星が数個見えただけでした。

午前5時頃、案内役の金星はすでに厚い雲に入り見えませんでしたが、

薄い雲の層から三十日の月が突然見えてきました。

午前5時00分頃、東の空、アクトタワーのすぐ横に姿を見せました。

雲の層の集団も東の方に流れているようで、すぐに厚い雲が邪魔をし始めます。

午前5時04分頃、月の右部が雲に隠れています。

月齢28.4 位です。

太平大橋からの東の全体風景です。

16日午前5時05分頃、細い月の両端が雲に隠れ始めています。

--------

2019年9月28日は、正午月齢 28.7 です。

旧暦八月三十日の月です。

28日の月の出は、午前4時35分でした。

午前4時半過ぎはまだ暗く、空は雲に覆われて、中天に星はほとんど見えませんでした。

東の山の端と黒い雲の間の空がわずかに白っぽく見えたものの、期待していませんでした。

月の出位置を予測し、三脚を立てて、写す準備をしていました。

後からわかったのですが、肉眼で見えた1分前に前に月の出が写っていました。

午前4時46分頃、山際から出たばかりの月が写っていました。

午前4時54分頃、月齢 28.4 位の月が上っていきます。

細さは、夕方の月齢 1.1くらいの二日月に相当しそうです。

午前4時54分頃、臨江山のマンションとアクトタワーの間を、右斜め上に上っていきます。

午前4時56分頃、厚い黒雲に隠れる直前の景色です。

この9月28日の画像は、2つの意味で、貴重でした。

1つは、勿論、自分で撮影した中で、最も細い有明月であったことです。

もう1つは、観察者の上空ほとんどが雲に覆われていても、

山際のみに雲がないケースを経験したことでした。

〜〜〜〜〜

以上、新月直前の超細い有明の「三十日の月」の風景でした。