「上弦の月・下弦の月の見え方」つれづれ

徒然なるままに、以下の内容を語ります。

1.上弦の月の不思議解明のきっかけ

2.過去数年間の夏至前後の上弦の月の観測結果の分析

3.夏至近くの上弦の月に見られる特徴のまとめ

4.春夏秋冬の上弦・下弦の月に関するデータの把握

5.春夏秋冬の上弦の月に見られる見掛けの特徴

6.春夏秋冬の下弦の月に見られる見掛けの特徴

〜〜〜〜〜

1.上弦の月の不思議解明のきっかけ

お世話になっているお医者さんに少し前に、

「月の出入の際、斜めに立って出て横になって沈む、横になって出て斜めに立って沈む

ように見える時があるけど、何か法則みたいなものってあるのかしら」

と問われて、即答できず、そんな疑問を抱えたまま1年ほどが経過しました。

〜〜〜

2025年6月3日の午後から深夜まで雲に隠れて見えなかった上弦の月が、

たまたま沈む直前の4日未明に一瞬でしたが姿を見せてくれました。

その沈む直前の上弦の月が「こんなに斜めに傾いて見えるのか」

ということが気に留まり、過去の画像を調べることにしました。

2025年6月4日未明午前0時05分頃の沈みゆく上弦の月

そこで、次の日の月の出入り時の見かけの傾きを観察しました。

そして、月の出の時は横たわって見え、月の入りの時には斜めに傾いて見えることを確認しました。

この「見え方」としての弦の傾斜角度は、太陽、月、地球の位置関係の中で、

太陽光が照らす方角により決まるものです。

確かに回転していますが、東から昇り西に沈む際の満月の模様の

回転の仕方とは異なるものです。

〜〜〜

2.過去数年間の夏至前後の上弦の月の観測結果の分析

上弦の月の日でも、雨が降ったり、雲が覆うとお月さまは見えません。

また、撮影者のカメラの持ち方の癖や角度ばらつきも±2度ほどは考えられます。

南中時刻前も、南中時刻も、南中時刻後も、撮影時刻は管理されていません。

つまり、以下の画像は、この5年間に、写せる時に写した画像ばかりですが、

その中から、使えそうなものを選択してみました。

お楽しみください。

次は、2022年、2023年、2024年の夏至前後の日の上弦の月の観察結果です。

左;午後2時41分頃、右;午後11時48分頃

南中時刻は午後5時51分でした。この日は南中時頃の画像がありませんでした。

この2日後が東西の軌道でした。

左;27日午後2時33分頃、中;午後5時29分、右;28日未明午前0時22分頃

南中時刻は午後5時57分でした。 中の画像は約30分前の画像です。

この2日後が東西の軌道でした。

左;午後3時07分頃、中;午後6時28分、右;午後10時43分頃

南中時刻は午後6時02分でした。

この1日後が東西の軌道でした。中の画像は南中時から26分後の画像です。

南中時にはもう少し左に傾いていることが想像できます。

さらに、2025年7月2日の上弦の月になる半日前の南中時の画像です。

2025年7月2日午後5時25分頃の南中時の八日月

以上3年の記録より、

夏至近くに見られる上弦の月が月の出の時は横たわり、

月の入りの時には斜めに傾いて見えることが認められます。

南中時の月の弦の傾き部分が、時計で言えば、4時50数分位の角度に見えます。

以下、このページでは、この傾き方を左側に傾くと表記します。

月を照らす陽光の方向が真横からではなく、右上側(真西より北側)にあるのが感じられます。

〜〜〜

3.夏至近くの上弦の月に見られる特徴のまとめ

夏至前後の上弦の月、このページではこれを夏の月と呼びます。

第1に、月の出の時は横たわって見え、月の入りの時には斜めに傾いて見えます。 第2に、南中時の月の弦の傾きが垂直ではなく、左側に傾いて見えます。 第3に、夏至近くの上弦の月の軌道はほぼ東西の軌道になります。 |

|---|

以上、夏場の上弦の月について、過去の観測データからその特徴に言及しました。

〜〜〜

4.春夏秋冬の上弦・下弦の月に関するデータの把握

このページで言う 春夏秋冬とは、例えば、春が3月4月5月、夏が6月7月8月、と言う

日常自然の春夏秋冬の意味ではありません。ここでは、

月の見え方がテーマなので、太陽が月を照らす方角を重視して、春夏秋冬とは

春分の日、夏至、秋分の日、冬至であり、それらを中心としてその±2週間を意味します。

月を観察すると、実に算数的に割り切れる世界ではないことを実感します。

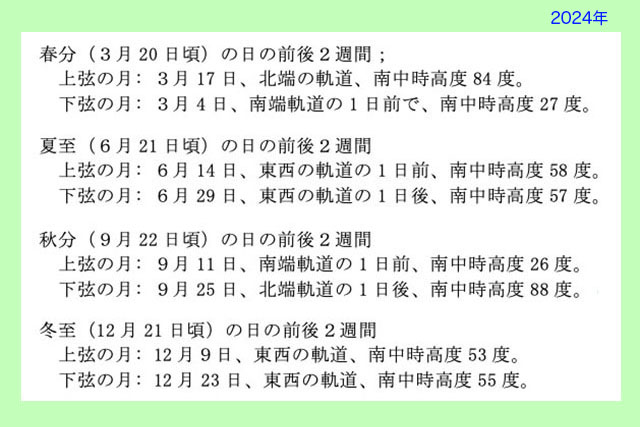

それではここで、2024年の月の暦のデータを眺めてみましょう。

私は、「keisanサイト」さんによる『月の出月の入り(日本地名選択)』を

常に活用させていただき、データを見ながら観察しています。

URLは、以下の通りです。

https://keisan.site/exec/system/1236679789

〜〜〜

浜松での2024年のデータです

ところで、2024年から2025年にかけて、月の軌道の南北幅が最大でした。

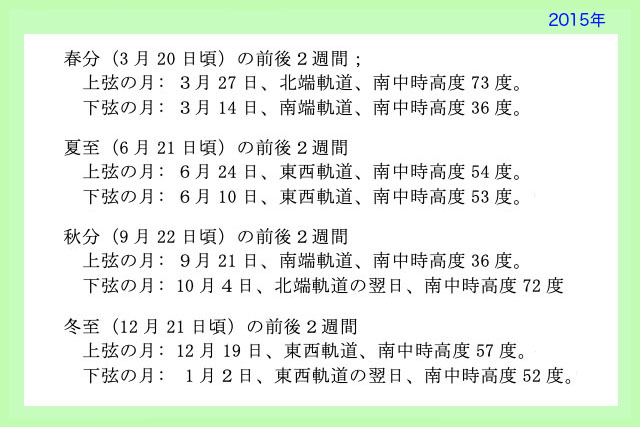

次は、月の軌道の南北幅が最小だった9年ほど前の2015年のデータです。

北端と南端の軌道の幅が狭くなっただけで、春夏秋冬の傾向の特徴は同じでした。

2010年、2020年のデータも確認しましたが、同様の傾向でした。

以上の数値から導き出せる結論は次の通りです。

春分の日の頃は、上弦の月の南中高度が最も高く、下弦の月の南中高度が最も低い。 逆に、 夏至の頃の上弦・下弦の月、冬至の頃の上弦・下弦の月の軌道はほぼ東西の軌道で、 |

|---|

ご参考

国立天文台の「各地のこよみ」による静岡における

太陽の南中時の高度は、春と秋は 55度、夏は78.5度、冬は31.5度です。

〜〜〜〜〜

5.春夏秋冬の上弦の月に見られる見掛けの特徴

過去の観察した画像ベースで話を進めます。

5-1. 春の上弦の月です。(2023年3月29日)

左;午後3時36分頃、中;午後6時24分、右;午後11時34分頃

月の出時刻は午前10時33分、月の入りは30日未明の午前1時54分。

南中時刻は午後6時14分。その約10分後の画像で、弦がほぼ垂直です。

北端の軌道で、滞空時間が長く、見掛けの弦の回転角度が多いのが特徴です。

5-2. 夏の上弦の月です。(2024年6月14日)

左;午後3時07分頃、中;午後6時28分、右;午後10時43分頃

月の出時刻は午前11時40分、月の入りは16日未明の午前0時16分。

南中時刻は午後6時02分です。

中の画像はその26分後なので、南中時にはもっと左に傾きます。

この翌日が東西の軌道でした。

横たわった角度で出て、斜めの角度で沈む。(冬とは反対です)

5-3. 秋の上弦の月です。(2022年10月3日)

左;午後3時10分頃、中;午後6時06分、右;午後9時54分頃

月の出時刻は午後1時21分、月の入りは午後10時52分。

南中時刻は午後6時06分でした。 弦がほぼ垂直です。

南端の軌道で、滞空時間が短く、見掛けの弦の回転角度が少ないのが特徴です。

5-4. 冬の上弦の月です。(2022年12月30日)

左;午後2時50分頃、中;午後6時20分、右;午後8時59分頃

月の出時刻は午前11時49分、月の入りは31日未明の午前0時23分。

南中時刻は午後6時01分でした。 中の画像は19分後の画像です。

東西の軌道でした。

傾いた角度で出て、横たわった角度で沈む。(夏とは反対です)

以上から、上弦の月について次のことがわかります。

上弦の月の南中高度に関して その南中高度は、春分の日の頃が最も高く、秋分の日の頃が最も低い。 上弦の月の弦の見掛けの傾きに関して 南中時の弦の傾きは、春分の日の頃、秋分の日の頃はほぼ垂直。 角度については、相対的な比較上の話です。 |

|---|

〜〜〜〜〜

6.春夏秋冬の下弦の月に見られる見掛けの特徴

6-1. 春の下弦の月です。(2024年4月2日)

左;午前2時13分頃、中;午前5時50分、右;午前7時38分頃

月の出時刻は未明の午前1時07分で、月の入りは午前10時31分でした。

南中時刻は午前5時48分で、弦がほぼ垂直です。

南端の軌道で、滞空時間が短く、見掛けの弦の回転角度が少ないのが特徴です。

6-2. 夏の下弦の月です。(2023年7月10日)

左;午前10時51分頃、中;午前6時11分、右;午前9時13分頃

月の出は7月9日午後11時16分、月の入りは10日お昼の午後0時03分です。

南中時刻は10日午前5時35分で、中の画像は36分後の画像です。

弦が右側に傾いています。

この1日前が東西の軌道でした。

6-3. 秋の下弦の月です。(2021年9月29日)

左;午前0時11分頃、中;午前5時41分、右;午前8時02分頃

月の出時刻は28日午後9時58分で、月の入りは29日午後1時04分でした。

南中時刻は午前5時30分で、11分後の画像で、弦がほぼ垂直です。

北端の軌道で、滞空時間が長く、見掛けの弦の回転角度が多いのが特徴です。

6-4. 冬の下弦の月です。(2024年12月23日)

左;午前0時20分頃、中;午前6時15分、右;午前9時11分頃

月の出は12月22日午後11時32分、月の入りは23日午前11時49分です。

南中時刻は午前5時45分で、30分後の画像です。弦が左側に傾いています。

東西の軌道でした。

以上から、下弦の月について次のことがわかります。

下弦の月の南中高度に関して その南中高度は、春分の日の頃が最も低く、秋分の日の頃が最も高い。 下弦の月の弦の見掛けの傾きに関して 南中時の弦の傾きは、春分の日の頃、秋分の日の頃はほぼ垂直。 角度については、相対的な比較上の話です。 |

|---|

〜〜〜〜〜

徒然なるままに、とりあえず、語ってみました、