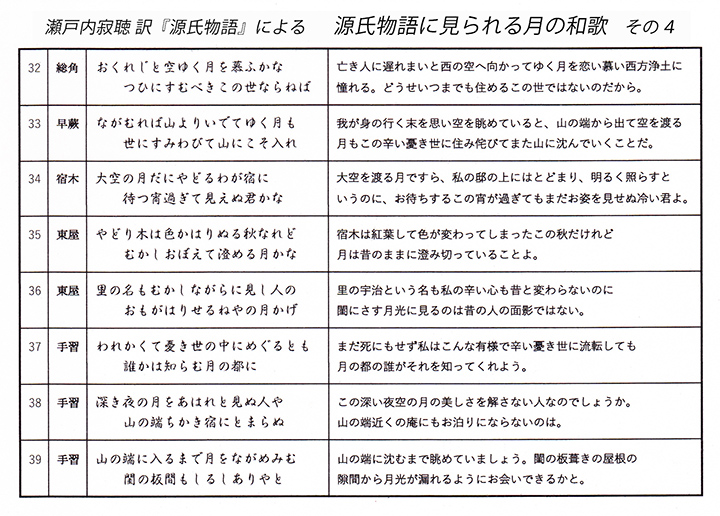

源氏物語に見られる「月の和歌」その4

2019年2月23日

参考書

講談社 瀬戸内寂聴訳 源氏物語

河出書房、与謝野晶子訳「源氏物語 上巻/下巻」

----------

昨年、万葉集、古今集から新古今集までの勅撰和歌集、そして、西行の山家集などから

「月を歌う和歌」を合計 約 1400首ほど拾い集めてみました。

そこで、今回は、源氏物語に見られる「月の和歌」を拾集しました。

以前に、カエデ、紅葉の記載部分を求めて、与謝野晶子訳の本で、流し読みしましたが、

今回は、年末から年始にかけて、源氏物語を瀬戸内寂聴氏の訳本を読みました。

瀬戸内寂聴訳「源氏物語」に「月の和歌」39首を拾いました。

そこで、この「月の和歌」39首を4回に分けて、月に着目して、コメントします。

このページでは、その4として、8首を記載します。

以下に、この9首に関する月のコメントを記します。

No.32 の和歌(総角より)

月の情景;世間では殺風景なものと言われている十二月の月

|

|---|

自己流に読むと、

32. いつまでも住めるこの世ではないので、亡き人を追って西へ向かう月が慕われます。

---

「今日も暮れぬとかすかなる鐘の声」で、思い出される歌

拾遺集 1329 山寺の入相の鐘の声ごとに今日もくれぬと聞くぞ悲しき 知らず

後拾遺集 0918 あか月の鐘の声こそきこゆなれこれをいりあひと思はましかば 小一条院

詞花集 0112 夕霧にこずゑもみえずはつせ山いりあひの鐘のをとばかりして 源兼昌

詞花集 0357 夕暮れはものぞかなしき鐘の音あすもきくべき身としらねば 和泉式部

千載集 1154 はつせ山いりあひの鐘を聞くたびにむかしの遠くなるぞ悲しき 藤原有家

新古今集 0116 山里の春の夕暮きてみればいりあひの鐘に花ぞちりける 能因法師

新古今集 1521 有明の月のゆくへをながめてぞ野寺の鐘は聞くべかりける 慈円

新古今集 1807 暮れぬめり幾日をかくて過ぎぬらむ入相の鐘のつくづくとして 和泉式部

新古今集 1808 待たれつる入相の鐘の音すなりあすもやあらば聞かんとすらむ 西行法師

新古今集 1955 けふ過ぎぬいのちもしかとおどろかす入相の鐘の声ぞかなしき 寂然法師

---

西方浄土に憧れることで、思い出される月の歌の一部

後拾遺集 868 もろともにおなじうき世にすむ月のうらやましくも西へゆくかな 中原長国妻

金葉集 580 西へゆく心は我もあるものをひとりな入りそ秋の夜の月 源師賢朝臣

金葉集 630 阿弥陀仏ととなふる声に夢さめて西へながるる月をこそみれ 選子内親王

金葉集 539 もろともに西へや行くと月影の隈なき峰をたづねてぞ来し 僧都頼基

金葉集 631 教へをきて入りにし月のなかりせばいかで思ひを西にかけまし 皇后宮肥後

千載集 1010 住みなれし宿をば出でて西へゆく月をしたひて山にこそ入れ 平実重

千載集 1208 入る月を見るとや人は思ふらん心をかけて西にむかへば 堀川入道左大臣

新古今集 1975 西へ行くしるべと思ふ月影の空頼めこそかひなかりけれ 待賢門院堀河

新古今集 1977 昔見し月の光をしるべにて今宵や君が西へ行くらむ 瞻西上人

新古今集 1978 闇晴れて心の空にすむ月は西の山辺や近くなるらむ 西行

---

「朝顔」で語られた「冬、十二月の月」の魅力について

「四季折々の季節の中でも、人が心を惹かれる花や紅葉の盛りよりも、冬の夜の澄み切った

月の光に雪の照り映えて見える空こそ、不思議に色のない眺めが身にしみて、

あの世のことまでが思いやられ、興趣も情緒も尽きないものです。

冬の月夜を興ざめなものの例に言い残した人の心は浅いものだ」

と仰せになって、御簾を巻きあげさせられます。

なお、「香炉峰の雪は簾をかかげて看る」は、昔、「枕草子」で見たような気がします。

----------

No.33 の和歌(早蕨より)

月の情景;二月七日の月、ほぼ上弦の月

京へ向けて宇治を出発した中の君の心情

|

|---|

自己流に読むと、

33. 山から昇って行く月も、この世に住み詫びて、また山に沈んで行くのだろうか。

---

陰暦二月七日の月について

「七日の月」は半月で、上弦の月と思われます。

半月は半分明るく、半分暗いので、2つの相反する要素が連想されます。

これまでの生活とこれからの生活、宇治と京、そして、期待と不安などの

明暗半々の意味が込められて歌われているように感じます。

---

「二月七日の月がくっきりとさし昇り」の情景について

陰暦二月七日の月は、現在の今年の暦では、3月中旬の13、14日の上弦の月の日の前後と考えられます。

午前10時前後に月が出て、南中時刻が夕方午後5時前後で、月の入りが深夜から未明になります。

日没が午後6時少し前です。

したがって、「二月七日の月がくっきりとさし昇り」とは、

日中青い空にくっきり見えたのなら、夕方前の情景、

日没以降空が暗くなって半月が輝きだしたのなら夕方以降の情景になります。

「月光に映し出された風景が、情趣深く霞んでいる」とありますので、

日没直後の黄昏時のイメージがふさわしいように思われます。

----------

No.34 の和歌(宿木より)

月の情景;十六夜の月

匂宮と六の君の婚儀の場面

|

|---|

自己流に読むと、

34. 十六夜の月でさえ顔を出したくれたのに、宵が過ぎてもまだ来てくれない君よ。

---

十六夜の月といえば、いざよう、

月の出が遅くなる、躊躇するなどの意味が見られますが、

匂宮を待つ心に重ねているところが面白いと思います。

「月の出を待つ」歌で、思い出される歌

万葉集 1008 山の端にいさよふ月の出でむかと我が待つ君が夜はくたちつつ 忌部首黒麻呂

万葉集 1071 山の端にいさよふ月を出でむかと待ちつつ居るに夜ぞ更けにける 知らず

万葉集 1084 山の端にいさよふ月をいつとかも我は待ち居らむ夜は更けにつつ 知らず

万葉集 3008 あしひきの山を木高み夕月をいつかと君を待つが苦しさ 知らず

古今集 690 君や来むわれや行かむのいさよひに真木の板戸もささず寝にけり 知らず

古今集 691 今来むといひしばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな 素性法師

古今集 692 月夜よし夜よしと人に告げやらばこてふに似たり待たずしもあらず 知らず

後拾遺集 680 やすらはで寝なましものをさ夜ふけてかたぶくまでの月を見しかな 赤染衛門

新古今集 722 曇りなく千歳に澄める水の面に宿れる月の影ものどけし 紫式部

なお、和歌の前の情景文に見られる「十六夜の月が次第にさし昇るまで」は、伝統的な言い方だと

思いますが、「十六夜の月が次第に昇ってくるというのに」と孫には説明します。

----------

No.35、36 の和歌(東屋より)

情景;後の名月と言われる九月十三日のかげりなく明るい月の光

まず、京を出発して、宇治到着後、月の出までの流れを簡単に記載します。

節分前日で、立冬前々日の九月十三日に、薫と浮舟が宇治へ出発、法性寺あたりで、夜が明け、

朝のほのあかりの中、宇治への道を進み、木幡の山、宇治の川霧を経て、宇治の山荘に到着する。

薫は京に手紙を書き、浮舟の今後を思案し宇治に隠そうと決め、その日は薫と浮舟は

終日語らい、琴を調べる頃、月がさし昇る。そこに、弁の尼君から菓子などが届けられる。

|

|---|

2つの和歌を自己流に読むと、次のようです。

35. 宿木は秋になって色が変わりましたが、月は昔のまま変わらず澄んでいます。

36. 地名も心も宇治と憂しで昔と変わらないが、閨への月光に昔の人の面影はない。

---

なお、これまで「宿り木」は次の歌に見られます。

宿木;「やどりきと思ひいでずは木のもとの旅寝もいかにさびしからまし」 薫

宿木;「荒れはつる朽木のもとをやどりきと思ひおきけるほどのさびしさ」弁の尼

東屋;「やどり木は色かはりぬる秋なれどむかしおぼえて澄める月かな」 弁の尼

蜻蛉;「我もまた憂き古里を荒れ果てばたれやどり木の蔭をしのばむ」 薫

ここでは、常緑樹の宿り木が色変わりするという表現が意味深く感じられます。

---

「東屋」の「かげりなく明るい月の光」として、

紫式部は、後の名月と言われる「十三夜の月」を登場させています。

とても納得ですが、この「後の名月」の風習はすでにあったのでしょうか?

----------

No.37 の和歌(手習より)

情景; 行方不明になった浮舟が、実は投身自殺が未遂に終わり、失神している処を横川の僧都に

助けられて、小野の地にて、月の明るい夜に、ひとり物思いにふけり、歌を詠みます。

|

|---|

自己流に読むと、

37. 私がこうして生きながらえていようとは、月の都では誰が知ろうか。

----------

No.38、39 の和歌(手習より)

情景;尼君の亡き娘の婿だった中将が山荘を訪ね、浮舟を垣間見て見初め、

求婚してくる。尼君も大乗気でしきりにすすめるが、浮舟は相手にしない。

中将が三度目山荘を訪問した時、季節は秋、尼君が中将を引き留めた際のやりとり。

|

|---|

2つの和歌を自己流に読むと、次のようです。

38. 山の端近くの宿にも泊らないのは、この夜更けの月のあわれを解さない人なの。

39. 閨の隙間から光が差し込むのを期待して、山の端に沈むまで月を眺めましょう。

---

38番の歌は、その気のない浮舟に代わって、尼君から中将への歌で、

「どうしてまあ、せっかくの惜しい良夜の月を朝までご覧にならないの」

をそのまま歌にしたもので、気をもたせる歌ですね。

この歌で思い出される歌は、

後撰集 103 あたら夜の月と花とを同じくは心知れらむ人に見せばや 源さねあきら

この夜の素敵な月と梅の花を心のわかるあの人に見せたい。

---

39番の歌は、中将の返歌です。

閨などの隙間からさし込む月光の情景で、思い出される歌

後拾遺集 846 板間あらみあれたる宿のさびしきは心にもあらぬ月を見るかな 弾正尹清仁親王

後拾遺集 847 雨ふればねやの板間もふきつらむもりくる月はうれしかりしを 中納言定頼

詞花集 0294 板間より月のもるをもみつるかな宿は荒らしてすむべかりけり 良暹法師

新古今集 0432 秋の色は籬にうとくなりゆけど手枕なるる閨の月かげ 式子内親王

新古今集 1204 君待つと閨へも入らぬ槙の戸にいたくな更けそ山の端の月 式子内親王

新古今集 1274 恋ひわぶる涙や空に曇るらむ光も変る閨の月影 権中納言公経

----------

最後に、歌の全体を再掲します。

|

----------