源氏物語に見られる「月の和歌」その3

2019年2月18日

参考書

講談社 瀬戸内寂聴訳 源氏物語

河出書房、与謝野晶子訳「源氏物語 上巻/下巻」

----------

昨年、万葉集、古今集から新古今集までの勅撰和歌集、そして、西行の山家集などから

「月を歌う和歌」を合計 約 1400首ほど拾い集めてみました。

そこで、今回は、源氏物語に見られる「月の和歌」を拾集しました。

以前に、カエデ、紅葉の記載部分を求めて、与謝野晶子訳の本で、流し読みしましたが、

今回は、年末から年始にかけて、源氏物語を瀬戸内寂聴氏の訳本を読みました。

瀬戸内寂聴訳「源氏物語」に「月の和歌」39首を拾いました。

そこで、この「月の和歌」39首を4回に分けて、月に着目して、コメントします。

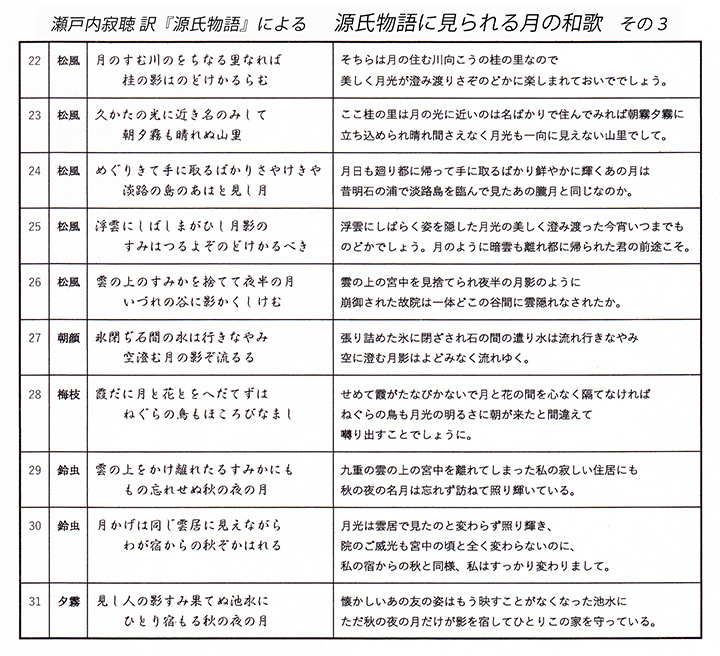

このページでは、その3として、10首を記載します。

以下に、この10首に関する月のコメントを記します。

No.22, 23, 24, 25, 26の和歌(松風より)

月の情景;秋の大堰山荘訪問時の会話(歌)のやり取り

あらゆる風物が月光を受け澄み渡って見え、夜もややふけてきた頃

|

|---|

上記5つの歌の現代語訳は、「上表その3」でご確認ください。

5つ並ぶ歌の主旨(流れ)を自己流に記します。

22. 帝 月の澄む川向こうの桂の里はのどかに月見ができるのでしょう。

23. 源氏 桂の里が月に近いのは名ばかりで朝夕霧も晴れない山里ですよ。

24. 源氏 廻り来てこれほど鮮やかに見える都の月は、あの淡路島の朧月と同じなのか。

25. 頭中将 浮雲にしばらく姿を隠されたが、月の澄み渡る今宵はなんとのどかなことか。

26. 左大弁 夜半の月影の如く崩御された故院はどこの谷間に雲隠れなされたのだろうか。

和歌と言っても、5つの歌いずれもが、物語の中の会話、

すなわち、和歌の形をした話し言葉と感じられました。

---

『久方のなかに生ひたる里なれば』で、思い出される歌

古今 968 久方の中に生ひたる里なれば光をのみぞ頼むべらなる 伊勢

月に生えている桂、その桂の名を持つこの里では、

ただ月の光、中宮さまのご威光だけを頼りにするようです。

(角川ソフィア文庫、高田祐彦訳注 新版「古今和歌集」より)

---

「明石」でも記述しましたが、

『淡路の島のあはと見し月』で思い出される歌

新古今集 1515 淡路にてあはとはるかに見し月の近き今宵は所がらかも 躬恒

淡路で「あれは」と遥かかなたでぼんやり見た月が

近くに見える今宵は、場所がらだからだろうか。

(角川ソフィア文庫、久保田淳訳注「新古今和歌集」より)

----------

No.27 の和歌(朝顔より)

月の情景;月の光が隈なく照りわたり、一面白一色の中に、

ますます澄み渡り、静かで美しく冴えかえる冬の月

|

|---|

自己流に読むと、

27. 氷に塞がれ石間の水は流れられず、空に澄む月影は淀むことなく流れゆく。

---

冬の氷に閉ざされたと比喩される心の内面が、

流れていく澄んだ月と対比的に表現されているように思われます。

つまり、夫婦間に見られる女性の心理、組織社会に見られる個の立場・心理などが、

それぞれ、相対する相手、相対する組織社会、相対する自然と

対比しつつ歌われた歌で、マクロには、

ストレス社会の現代にも、一般性を持つ歌のように感じました。

物語の中では、月が比喩するものは、源氏 or 自然、

それぞれに意味が感じられるように思われ、

この歌は、存在感を感じます。

----------

No.28 の和歌(梅枝より)

月の情景;二月の十日の月、

寝殿近くの紅梅が色も香りも咲き匂って花盛り

|

|---|

まずは、5つ並ぶ歌の主旨を自己流に記します。

月が出てくるのは5つ目の歌です。

兵部卿の宮;心を惹かれる梅の花に鴬のような謡う声を聞くと心ときめき時を忘れそう

源氏; 花の色香に染まるほどにこの春は花の咲く私の家を絶えず訪ねて下さい

柏木; 鴬のねぐらの梅の枝もたわむほどに夜通し美しい笛の音を聞かせて欲しい

夕霧; 風さえ気をつけて避けて通るらしい梅の木に笛の音を吹き寄せるべきでしょうか

28. 弁の少将;霞さえ月と花とを隔てなければ、ねぐらの鳥も明るくなったと囀ることでしょう

---

梅にちなんで、思い出される歌の一部

古今集 13 花の香を風のたよりにたぐへてぞ鴬誘ふしるべにはやる 友則

古今集 33 色よりも香こそあはれと思ほゆれ誰が袖ふれし宿の梅ぞも 知らず

古今集 34 やど近く梅の花うゑじあぢきなくまつ人の香にあやまたれけり 知らず

古今集 35 梅の花立ちよるばかりありしより人のとがむる香にぞしみぬる 知らず

古今集 37 よそにのみあはれとぞ見し梅の花あかぬ色香は折りてなりけり 素性法師

古今集 38 君ならで誰にか見せむ梅の花色をも香をも知る人ぞ知る 友則

古今集 41 春の夜の闇はあやなし梅の花色こそみえね香りやはする 躬恒

古今集 42 人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける 貫之

古今集 44 年をへて花の鏡となる水はちりかかるをや曇るといふらむ 伊勢

古今集 45 暮ると明くと目かれぬものを梅の花いつの人まにうつろひぬらむ 貫之

古今集 46 梅が香を袖にうつしてとどめてば春は過ぐとも形見ならまし 知らず

古今集 47 散ると見てあるべきものを梅の花うたてにほひの袖にとまれる 素性法師

後撰集 25 吹く風に散らずもあらなん梅の花我が狩衣一夜宿さむ 知らず

後撰集 26 我が宿の梅の初花昼は雪夜は月とも見えまがふかな 知らず

後撰集 28 梅の花折ればこぼれぬ我が袖に匂い香うつせ家づとにせん 素性法師

後撰集 31 梅の花香を吹きかくる春風に心をそめば人やとがめむ 知らず

後撰集 38 梅の花今は盛りになりぬらんたのめし人のをとずれもせず 兵部卿のみこ

後撰集 103 あたら夜の月と花とを同じくはあはれ知れらん人に見せばや 源さねあきら

拾遺集 16 香をとめて誰折らざらん梅の花あやなし霞立ちな隠しそ 躬恒

拾遺集 25 梅の花まだ散らねども行く水の底にうつれる影ぞ見えける 貫之

拾遺集 27 梅の花よそながら見む我妹子がとがむ許りの香にもこそ染め 知らず

拾遺集 30 吹く風を何厭ひけん梅の花散りくる時ぞ香はまさりける 躬恒

拾遺集 31 匂をば風に添ふとも梅の花色さへあやなあだに散らすな 大中臣能宣

拾遺集 1063 春過ぎて散りはてにける梅の花ただ香ばかりぞ枝に残れる 如覚法師

後拾遺集 52 春の夜の闇にしあればにほひくる梅よりほかの花なかりけり 公任

後拾遺集 54 梅の花香はことごとに匂はねどうすくこくこそ色は咲きけれ 清原元輔

後拾遺集 57 春はただわが宿にのみ梅咲かばかれにし人も見にときなまし 和泉式部

後拾遺集 60 梅が枝を折ればつづれる衣手に思もかけぬ移り香ぞする 素意法師

後拾遺集 61 かばかりのにほひなりとも梅の花しづの垣根を思わするな 弁乳母

後拾遺集 63 風吹けばをちの垣根の梅の花香はわが宿のものにぞありける 清基法師

月の明るさを歌う歌で思い出す歌

古今集 191 白雲に羽うちかはし飛ぶ雁の数さへ見ゆる秋の夜の月 知らず

古今集 289 秋の月山べさやかに照らせるは落つる紅葉の数を見よとか 知らず

後撰集 428 照る月の秋しもことにさやけきは散るもみぢ葉を夜も見よとか 知らず

後撰集 434 秋の月光さやけみもみぢ葉の落つる影さへ見えわたるかな 貫之

後撰集 1100 昼なれや見ぞまがへつる月影を今日とや言はむ昨日とや言はむ 躬恒

拾遺集 1127 久方の月をさやけみもみぢ葉の濃さも薄さも分きつべらなり 知らず

詞花集 295 くまもなく信太の森の下晴れて千枝のかずさへみゆる月かな 内大臣

千載集 284 いしばしる滝のしら玉数見えて清滝川にすめる月かげ 皇太后宮大夫俊成

「十日の月」ついて

「十日の月」は、上弦の月の二日後の月です。

半年前から半年後の1年間の数字を調べると、

月の出は、正午から午後3時近くまでの範囲にあり、

南中する(真上に来る)のが午後6時半から午後8時の間にあるようです。

最新の2月14日は、陰暦二月十日よりも1ヶ月ほど早いのですが、

正午前後に月が出て、数時間後に青空に月が確認でき、

夕方午後5時半頃太陽が沈み、周囲が暗くなり、月が明るく輝き始めます。

本文中の「月が昇りましたので」とあるのは、

「すでに昇っていた月が、日が沈んで輝きだした」ことを

意味しているものと思われます。

----------

No.29, 30 の和歌(鈴虫より)

情景;六条院と冷泉院の中秋の宴、八月の十五夜、中秋の名月の夜

|

|---|

自己流に読むと、

29. 宮中から離れた私の寂しい住居にも、秋の夜の名月は忘れず訪ねて来ていますよ。

30. 月の光は昔と同様に雲居に照り輝くも、私の方はすっかり変わってしまいました。

---

「月かげは同じ雲居に見えながら・・・」で思い出される歌

後拾遺集 852 あまのはら月はかはらぬ空ながらありしむかしの世をや恋ふらん 清原元輔

詞花集 098 ありしにもあらずなりゆく世の中にかはらぬものは秋の夜の月 天台座主明快

詞花集 290 池水にやどれる月はそれながらながむる人のかげぞ変れる 小一条院御製

詞花集 308 つれづれとあれたる宿をながむれば月ばかりこそむかしなりけれ 帥前内大臣

千載集 995 もろともに見し人いかになりにけん月は昔にかはらざりけり 登蓮法師

山家集 350 なにごとも変はりのみゆく世の中におなじ影にてすめる月かな 西行

「十五夜の明るさ」で思い出される歌

後撰集 325 いつとても月見ぬ秋はなきものをわきて今宵の珍しきかな 藤原雅正

拾遺集 171 水の面に照る月浪をかぞふれば今宵ぞ秋の最中なりける 源順

後拾遺集 262 夜もすがら空すむ月をながむれば秋は明くるも知られざりけり 堀川右大臣頼宗

後拾遺集 264 今宵こそ世にある人はゆかしけれいづこもかくや月を見るらん 赤染衛門

後拾遺集 265 秋も秋こよひもこよひ月も月ところもところ見る君も君 知らず

----------

No.31 の和歌(夕霧より)

情景; 晩秋に小野山荘を訪問

九月十三日の月がさし昇る。

|

|---|

自己流に読むと、

31. あの人の姿を映すことがなくなった池水に、秋の夜の月だけが影を宿し守っている。

---

以下、思い出される歌を記載します。

柏木を偲ぶ夕霧の歌ですが、思い出される歌

詞花集 0290 池水にやどれる月はそれながらながむる人のかげぞ変れる 小一条院御製

千載集 0995 もろともに見し人いかになりにけん月は昔にかはらざりけり 登蓮法師

千載集 1012 さもこそは影とどむべき世ならねど跡なき水に宿る月かな 藤原家基

新古今集 0640 ひとり見る池の氷に澄む月のやがて袖にもうつりぬるかな 皇太后宮大夫俊成

「あの薄小倉山も名のように小暗くはないだろう」で思い出される歌

古今集 0195 秋の夜の月の光し明ければ小倉の山も越えぬべらなり 在原元方

後撰集 1232 大堰川浮かべる舟の篝火に小倉の山も名のみなりけり 在原業平

新古今集 0405 いづくにか今宵の月の曇るべき小倉の山も名をや変ふらむ 大江千里

八月十五夜に対して後の名月と言われる「九月十三夜の月」を歌う歌

拾遺集 1106 ももしきの大宮ながら八十島を見る心地する秋の夜の月 知らず

後拾遺集 845 岩間より流るる水ははやけれどうつれる月のかけぞのどけき 後冷泉院御製

金葉集 205 くまもなき鏡と見ゆる月影に心うつらぬ人はあらじな 太宰大弐長実

金葉集 206 むら雲や月のくまをばのごふらん晴れゆくままに照りまさるかな 源俊頼朝臣

詞花集 126 秋ふかみ花には菊の関なれば下葉に月ももりあかしけり 新院御製

千載集 336 すむ水にさやけき影の映ればや今宵の月の名にながるらん 大宮右大臣

千載集 337 秋の月千々に心を砕ききて今宵ひと夜にたえずもあるかな 知らず

千載集 1189 暮の秋ことにさやけき月かげは十夜に余りてみよとなりけり 賀茂政平

山家集 379 今宵はと心えがほに澄む月の光もてなす菊の白露 西行

----------

次回は、その4、総角、早蕨、宿木、東屋、手習の月の歌です。