�x�ԎO�\�Z�i�u�M�������v�k�R�A���̂V

�i2023�N�W��26���L�q�j

���̃y�[�W�ł́A�u�M�������v�̈Ӌ`�E�Ӗ��ɂ��čl���܂��B

���̃y�[�W�쐬�ɂ�����A���̕������Q�l�ɂ��܂����B

�P�D���@�d�u�x�x�O�\�Z�i�@�k�ւƍL�d�P�v1964�N���s �Q�D��씎�K�u�G�͌��14�v�w�M������ �ԕx�m�̃t�H�[�N���A�x1994�N �R�D���c��ߎq�u�F����ڎw�����k�ցv���{�o�ϐV���o�ŎЁ@2011�N�Q�� �S�D�c�� ���u�w�x�m���x�̓�v�˓`�Ё@2011�N�U�� �U�D�A�_�`�ʼn挤��������̃y�[�W �V�D���c�L�O���p�ق���̃y�[�W �W�D���݂��k�֔��p�ق���̃y�[�W �X�D�R������������ ���������ނ���̃y�[�W |

�`�`�`

�k�ւ́A���É��ƍ]�˂̓��C���Q�����̓����ŁA

�L�x�R�i�x�{�ƍ]�K�̋��ɍL����u�˒n�A���̓��{���j���ӂ���

�x�m���������Ƃł��傤�B��M�������ł��낤���i��ڂ̓�����ɂ��āA

��M�ȗ��̓`���I�ȕx�m�̃C���[�W�Ƃ͂��ꂾ�����̂��ƔF�������ɈႢ�Ȃ��B

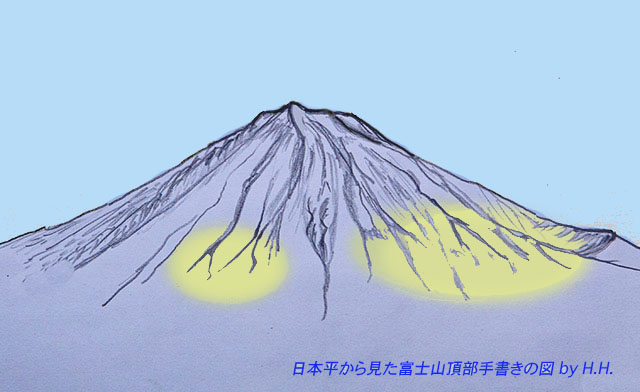

���{�����猩��x�m�R�i��M�̎R����Ɍh�ӂ�\���Ĕ����Ɂj

�E�����獕���L�тĂ���̂����۔����ł��B

�@�u�m���ɂ���͊G�ɂȂ镗�i�B�����ɐ��������A�E������ۂ̏������A

�����āA����ɂ��т���x�m���B

�Ȃ�قǁA���ꂪ�`��M���k�́u�x�m�O�ې������}�v�������̂��B

�m���ɐ�M�̕x�m�̍\�}�͂����B

�����A���̍\�}��^�����Ă������M�̊G���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�v

�k�ւ́A���̕��i���s�����A����S����O���邱�ƂȂ����߂��B

����Ă������茩�������Ƃ����������A�ɂ킩�J�Ō����Ȃ������������B

�u���V�C����ŕx�m����������A�����Ȃ�������A����Ȃɕς��̂��B�v

�X�P�b�`���J��Ԃ��A�C���[�W��]���ɍ��B

�F����V���ɂ��āA�u�x�m�R�V���[�Y�v�n��Ɍ����āA

�ǂ�ȃR���Z�v�g�Ői�߂邩�A�����Ȏv�������ɏ��������Ƃł��傤�B

�����āA�u�x�ԎO�\�Z�i�v�����܂�܂����B

�`�`�`

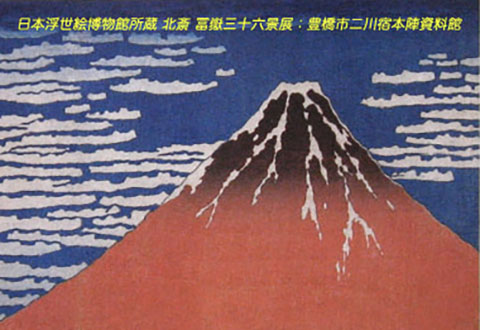

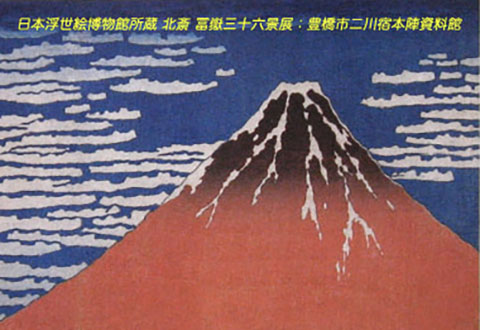

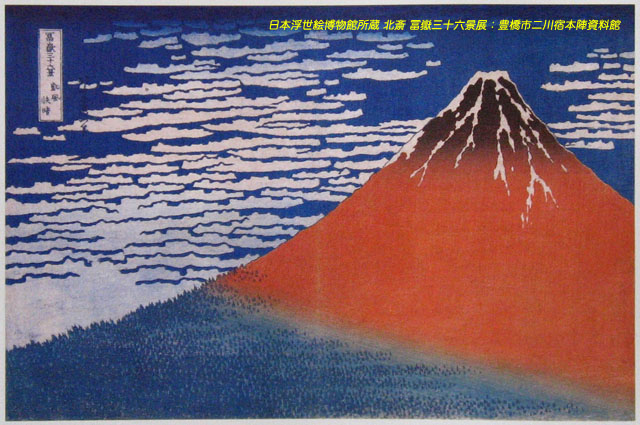

�u�x�ԎO�\�Z�i�v�S46�}���ŁA�u�M�������v�Ɓu�R�����J�v�̂Q�}�ɂ́A

��i�^�C�g���ɒn���������Ă��܂���B

�u�x�m���ӂ��߂��閼���V���[�Y�A���V���[�Y��46���̒��ŁA

�Q�������͊e�n�̖����̕x�m�Ƃ͈قȂ�A�x�m���̂��̂̎��R�̎p��`���āA

���̃V���[�Y�ɂ����鉽���ے������������̂��B�܂�A

���̂Q�}�ɂ́A���̐}�Ƃ͈قȂ�Ӗ��������������̂ƍl�����܂��B

�k�ւ́A���̂Q�̊G�ɂ��ẮA

�u��M�̓`���Ɏ����Ȃ����R�Ŏ����Ǝ��̊G�ɂ������B

�܂��A��M���~�̔����x�m�Ȃ�A���͉Ă̐Ԓ��̕x�m��`�����B

���ɁA�ǂ�ȍ\�}�ɁA�ǂ̎��ԑтɁA�x�m�̎��R�̉���`�����B�v

�������d�˂����Ƃł��傤�B

�`�`�`�`�`

�V−�P�D�u�M�������v�̏����Ǝv����G�ɂ���

�����ŁA���̃y�[�W�ł́A�u�M�������v�̊G�ɍ��߂�ꂽ�Ӑ}��v���ɂ��Č��y���܂��B

�܂��A�u�M�������v�̏����Ǝv����G���瓾����������܂��B

�P�D�^�C�g���u�M�������v����A�G�߂͏��āA�Ăł��B

�Q�D��ʂ����ς��ɕx�m��`���A�E���ɕx�m��z�u����\�}�ł��B

�R�D�R�����̓t���b�g�Ƃ��������E�オ��̓�������`�ł��B

�S�D�R�����R���͒��F�ŁA��k�͗l�̃l�b�N���X��Z���\���ł��B

�T�D�R���͐Ԓ��F�A���C�͗A��_�̋�̐Ƃ����F�ʔz�u�ł��B

�R�����͎R�����ɔ�ׂĈÂ߂̒��F�B

�Ȃ��A�㐠�̎R�̂̐Ԃ��u�ԕx�m�v�ƌĂ��^�C�v��

�����悻�A��L�T���ڂɂ��Ă͓����ł����A�قȂ�_�͎R�̂ւ̌��̓�������ł��B

�F�ʁE�R���g���X�g�ɂ��ẮA�ʼn�炵�����낢��Ȍ��������܂��B

�`�`�`�`�`

�ȏ�̓��e�����������Ă����܂��B

�P�D�^�C�g���́u�M���v�́u�앗�v�̂��Ƃ������܂��B

�@�@�u�M�������v�̈Ӗ��́A�u�삩�琁�����₩�ȕ��Ɖ����̐���v

�@�u�M���v�́A�w���o�x�̒��œ앗�̈Ӗ��Ŏg���Ă���A

�S�����S�s�̂S�͂���Ȃ鎍�ł��B

�g��K���Y �� �������l�I�W�P�u���o���� ��v��g���X ���

�M���i�����ӂ��j�݂Ȃ݂���

�@�M������ |

�@�M���͓��肵�� |

X �̊����́A�Ɂu�ځv�A�ӂɁu���v�i�ڕɌ��j

�ȈՖ�

��̕����삩�琁���ė��āA���Ȃ߂̖̂Ђ����𐁂��B �앗���삩�痈�āA��l�O�ɂȂ������Ȃ߂̖𐁂��B |

�����̕������`����Ă��܂����A�����҂ɂ��l�X�ȉ��߂������܂��B

�`�`�`

�@�x�m�̔z�u��A�R���̌`��A��k�͗l�̃l�b�N���X�A����Ȃ��Ƃ�

�v�Ă��Ă������̓��̖�A�Ȃ�Ɩ��̒��ɖk�ւ�����āA���ɘb�������Ă��܂����B

���̒��Ŗk�ւ����ɘb���Ă��ꂽ���e�@���̂P

�u�N�A�ʔ������Ƃ������ĂˁB ���É��ɂQ�x���������ł��傤�B

���̎��A�R���ɐ�k�̖͗l�� �������̂����A �ŋ�20�N�ԂɎB�e�����ʐ^����R�����̌���ŃC���[�W���X�P�b�`���܂����B

�܂��ɁA��M�̕x�m�߂Ă��āA���̉ăo�[�W�����ɐ�k�͗l���������̂ŁA �����āA���̌�A�]�˂Ɍ������r���A ���ɁA��M�Ɉ���k�̃l�b�N���X�͓��C���̗��̂悫���A�ꂾ������B �`�`�` �u�M�������v�̃^�C�g���ʂ�A �`�`�` ���āA������̃s�[�N���R���̍����ɕ`������ňꌏ�������������A �܂�A �`�`�` ��M���{�l�͂��̐�k�̃l�b�N���X�g�ɂ����Ă̕x�m�������̂��ȁH |

�u�����I�@�����������v �����Ŗڂ��o�߂܂����B

�Ȃ��A���{�����猩����k�̃X�P�b�`�}�́A�x�m�R�Ɠ��{���̉�������ɂ���

��O�蓕�䂩�猩���摜���x�[�X�ɁA���̎ʐ^�����Ȃ���`���܂����B

��O�蓕�䂩�猩����k�͗l

�ŋ߂͉��g���̂��߂��A���\�Ⴊ���Ȃ��āA

�P���A�Q���̎����ł���k�͗l�������邱�Ƃ�����̂ł��ˁB

�u�M�������v�̊G�̎R�����C���[�W�������܂��B

�k�ւ��`�����u�M�������v�̎R�����̃C���[�W

�`�`�`

�ł́A�k�ւ�����Ă��ꂽ���e���摜�Ŋm�F���܂��傤�B

�Ƃ���ŁA��L�̎Q�l���ɂ́A���́u�M�������v�̎��_�Ɋւ��āA

�͌��A�O�c���R�A�x�m��͌��A�x�m�s�g���A���Îs���Ȃǂ̑��ɁANET�L���Ō�a���

�������Ă��܂����̂ŁA���̒n�悩�猩��x�m�������Ē��߂܂��B

�܂��A��k�͗l�̊m�F�ł��B

���{������A�����̐�k�͗l�͌����܂����A�E���͉_������͂����茩���܂���B

�R���̒�����荶�Ɍ�����B

���ۂ̏�������A�����悻��k�͗l���m�F�ł��܂��B

�R���̒�����荶�Ɍ�����B

�x�m��͌�����A����ł��܂����A��k�͗l���m�F�ł��܂�

�R���̍��[��������B�E������̎R���B

�x�m�s�g���t�߂𑖂�V��������A��k�͗l���m�F�ł��܂��B

�R���̍��[��������B�E������̎R���B

���Îs���̐��[�̈�{���������_����A���{���Ō����E���̐�k�͗l�����ʂɊm�F�ł��܂��B

�R���̍��[��������B�E������̎R���B�@

�`�`�`

���ɁA�R�����`��̊m�F�ł��B

�t���b�g�ł͂Ȃ��A���E�オ��̓�������`�ł��B

�k�ւ��`�����u�M�������v�̎R�����̃C���[�W

�܂��A�x�m�̖k�k���ɂ����Ԑ_�ЁA�O�c���R�A��⓻�A�͌��Γ����ł��B

�x�m�g�c�s��Ԍ������猩��x�m�R

�O�c���R����

��⓻�V����������

�͌��̓����A�Y�����肩��A

���̂R�́A�x�m�̐��쐼�A���ɂ���A

�R�����S���E���Ɍ�������A�E�オ��Ɍ����܂��B

��h�A�����̑�A�c�ь���ł��B

��h����A�R���E�オ��ŁA�E�Ζʂɐ�k�̓�҂������܂��B

�����̑�t�߂���A�R���E�オ��ŁA�E�Ζʂɐ�k�̓�҂������܂��B

�c�ьΕt�߂���A�R�����E�オ��ł��B

�Ō�́A�x�m�̓��쓌�́A��a��s�̓암����ł��B

�����X�J�C���C���A�ΐK���ƒ������̊Ԃ̃X�|�b�g����

�R���C���[�W�ɂ͗ގ����������܂����A��k�͗l�̗ގ����ɂ��Ă͕s���ł��B

�ȏ�A�R���`��Ɛ�k�͗l�Ɋւ��āA�莝���̉摜�Ŋm�F���܂����B

�`�`�`

�ȏ�A�摜������܂����̂ŁA

�u�M�������v�̏�����Ǝv����G���瓾��������A�Ċm�F���܂��B

���̏�ŁA�c��̉ۑ�ɐi�݂܂��B

�P�D�^�C�g���u�M�������v����A�G�߂��Ă̕x�m�ł��B

�@�Q�D��ʂ����ς��ɕx�m��`���A�E���ɕx�m�̎R�����ʒu������\�}�ł��B

�E���z�u�̕x�m�Ȃ�A����O��������˂��ƍl����̂����R�ł����A

������̊G������ƁA������A���邢�́A�E��������˂��C���[�W�ł͂Ȃ��A

�R�̎��̂��W�������Ă���悤�ɂ������܂��B

�k�ւ͉����Ӑ}�����̂ł��傤���B

����́A�T�Ԗڂ́u�R�����ƎR�����̐F�Ⴂ�v�̉ۑ�̍��Ō������܂��B

�R�D�R�����̓t���b�g�ł͂Ȃ����E�オ��̌`�ł��̂ŁA

�͌��Γ����̎Y������A �O�c���R�A�O�⓻�Ȃǂ̖k�����猩���R���ĂƁA

�����̑�A��h�Ȃǂ̐��쐼 ������ƌ���̂����R���Ǝv���܂��B

�S�D�R�����R���͒��F�ŁA��k�͗l�̃l�b�N���X��Z���B

����ł������[��������ꂽ �e�[�}�ł����B

�k�ւ́A�G�߂�~����ĂɁA�z�u��������E�ɂƁA

��M�̓`���̖S�삩�璴�z���悤�Ǝ��݂��B

�������A��M���`�����~�̕x�m�Ɠ����A���̓��{���Ō����Ă̕x�m�ɁA

���̉Ă̕x�m�̔��Ԓ��̗n�┧�ɁA�������Ɏc�� ��k�͗l�������B

�k�ւ́A���߂Đ�M�Ɍh�ӂ�\���āA���̗]�C���c�����̂ł����B

�T�D�x�m�̎R���͐Ԓ��F�A��O�̎��C�͗A��_�̕����ԋ�̐Ƃ����F�ʔz�u�B

�R�����͎R�����ɔ�ׂĈÂ߂̒��F�B

�`�`�`�`�`

�����ŁA�u�R�����͎R�����ɔ�ׂĈÂ߂̒��F�v�̕����ɂ́A�����̗]�n�����肻���ł��B

�}�_������������R�����ɉe���ł��܂����A���̏ꍇ�͈�_�ł��B

���z���˂����Ɉ�_�̉�������Ă��āA�R�����ɉe����邱�Ƃ��l�����܂��B

���ꂾ���ł͍ς܂���Ȃ��A�C�ɂȂ邱�Ƃ����������܂��B

�ԕx�m���ۂ̈�ʘ_�Ƃ��āA

���̏o���Ɍ�����ԕx�m���ۂ��A���z������ɂ�āA

�������R�������� �R�����Ɉڍs���܂��B

���̎��A�܂��R������Ԃ��P���A����ɎR�������Ԃ��Ȃ�A �[�܂ŐԂ��Ȃ�܂��B

�₪�āA���z������ɏ���ƁA�R������ԕx�m���ۂ������� �����܂��B

���̎��ɎR�������R�������Â������܂��B

�����ŁA�C�ɂȂ邱�Ƃ́A�M��������`���ɂ�����A

�k�ւ����łɐԕx�m��m���Ă������ǂ����ł��B

�m���Ă����ꍇ

�@�k�ւ́A�ԕx�m���ۂ�m���Ă��āA���̏�i�̈ڍs�ߒ������������������̂��B

�܂�A�I���Ȑԕx�m��`���ɂ́A�����̕x�m�R�C���[�W����͂��܂�ɂ�

�O��Ă��܂��̂����O���āA�\�t�g�Ȑԕx�m��`���ӎv�������āA

������ق�킩 �\�����悤�Ƃ����̂��B

�m���Ă��āA���������Ȃ�[���ƌ��������Ƃ���ł����A

�������A�k�ւ̏ꍇ�A�ȒP�ɔ[������̂͋֕��ł��B

�m��Ȃ������ꍇ

�@�k�ւ��ԕx�m���ۂɂ��Ă͂�����Ƃ͒m��Ȃ������ɂ��Ă��A

��C��u�g�ʕ��u�}�v�̂��_��I�ȕ��͋C�ɂ��ẮA�m���Ă����ł��傤�B

���ۂɂ���̂��ǂ��������̐^�U�͕s���ł����A

�k�ւ́A�u�R�̍g�P�̊�ρv�ɂ͋������������̂ł͂Ȃ����B

�@�u�g�ʕ��u�}�v�̂��_��I�ȕ��͋C���C�ɓ����āA

������������ɕ\�����Ă݂����Ƃ����Փ��ɋ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�����̂��Ƃ́A�k�ւɕ����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ������ł��B

�`�`�`�`�`

����Ȃ��Ƃ��l���Ă������̖�A�Ȃ�ƍĂсA���̒��ɖk�ւ�����܂����B

�u�~�̔����x�m�̑���ɁA�Ă̗n�┧�̐Ԓ��̕x�m�ɂ��邾������A �x�m�̎R�̂��̂��̂������^���݂����Ɍ��点�Ă݂悤�Ƃ������A |

�����Ŗڂ��o�߂܂����B

�`�`�`�`�`

�u�M�������v�̊G�ŁA�M�����p�فA�P�������p�ق̂��̂͏����̂��̂Ƃ��āA�m���Ă��܂��B

�����̊G���u�䓌��k�������v�̃y�[�W�ł��m�F���������B

�䓌��k������j���[�X�i2016�N10��25���j https://www.facebook.com/127100277440567/posts/679443475539575/ |

�@�m���ɁA�����̊G�Ɍ���Ԃ��́A������u�ԕx�m�̊M�������v�̐Ԃ��ł͂Ȃ��A

�ɂ߂ĒW�����߂̐Ԓ��F�Ɍ����܂��B

�x�m���E���Ɉʒu���Ă��Ă��A���̎˂����������E�����ꂩ�ł͂Ȃ��āA

�R�̎��̂��W���ڂ�����銴���ɂ��������܂��B

���ł��̂� 190�N���炢�͌o�߂��Ă��܂��̂ŁA

�F�Ȃǂ̗͂Ȃ��̂�������قǂł��B

���{�̐_�Е��t�Ȃǂ̌��z���ƈقȂ�A

�G��̏ꍇ�A�����玺���ɕۑ�����Ă����Ƃ��Ă��A

�����̊G��̗A�����̗ɂ��F������悤�Ɍ�����̂ł��B

�@NET�L���̒��ɂ́A���s���݂����ȕx�m�������܂��B

���������ƁA�ǂ����Ă��k�ւ��u�R�̍g�P�̊�ρv��`�����������̂ł͂�

�z���������Ȃ�܂��B

�������A�F�������������Ƃ��Ă��A�{���͖{���ł��B

���l��������킯�ł͂���܂��A

���̂悤�Ȑ��Ƃł��Ȃ��{�P�V�l�̖ꂳ�猩��ƁA

�ƂĂ���ʎ��āA�q�b�g���i�ɂȂ�Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��B

�`�`�`�`�`

�@���̖���k�ւ����̒��ɏo�Ă��܂����B

�u�킵������ł���A�㐠�̂��̂̑������A�x�m�̎R���̐F�ʂ� �����̗n�┧�̉Ă̕x�m����A�u�ԕx�m�v�ɕϐg�������A |

�`�`�`�`�`

���̕x�m�̎R�̂�Ԃ����邱�ƂɊւ��āA�k�ւ����m���Ă����̂��A

����Ƃ��A�k�ւ̎���ɕύX���ꂽ�̂��ɂ��Ă͕s���ł��B

�m���ɁA�����G�́A�G�t�A����t�A���t����Ȃ�̂ŁA

�F�ʊ��o�̗D�ꂽ���t�ɂ���ĉ��l���{������ł��傤�B

��ʐl�̐S���Ƃ炦�����t�Ȃ�A����Ɉ�ʕ]���͍��߂���ł��傤�B

�M�������̍����̑�q�b�g�ɂ́A�G�t�Ƃ��Ă̖k�ւ͂������ł����A

���̒��̗��s�Ȃǂ̃��[�U�[�u�����o�ɗD�ꂽ�Ō���A

�R���g���X�g�A�O���f�[�V�����ȂǐF�ʊ��o�ɗD�ꂽ���t��

�s���̑��݂ł���Ǝv���܂��B

�`�`�`�`�`

�V−�Q�D�㐠�ȍ~�̐ԕx�m�́u�M�������v�ɂ���

������́u�M�������v�݂̂̋c�_�����ł͕Ў藎���̊��������܂��̂ŁA

�lj����āA�����ł��܂߂��㐠�ȍ~�́u�M�������v�ɂ��Ă��������܂��B

�@

�@�����u�ԕx�m�v�̖������u�M�������v�̏ꍇ���l���܂��B

���́u�M�������v�́A�G�t�A����t�A���t�̍���ɂ����̂ƍl�����܂��B

����܂ł̏�����́u�M�������v�̊G���瓾������́A���̒ʂ�ł����B

�P�D�^�C�g���u�M�������v����A�G�߂͏��āA�Ăł��B

�Q�D��ʂ����ς��ɕx�m��`���A�E���ɕx�m��z�u����\�}�ł��B

�R�D�R�����̓t���b�g�ł͂Ȃ��A���E�オ��̓�������`�ł��B

�S�D�R�����R���͒��F�ŁA��k�͗l�̃l�b�N���X��Z���\���ł��B

�T�D�R���͐Ԓ��F�A���C�͗A��_�̋�̐Ƃ����F�ʔz�u�ł��B

�R�����͎R�����ɔ�ׂĈÂ߂̒��F�B

�@����ɁA�ԕx�m�̗v�f�������܂��B

�ԕx�m�̗v�f�������邱�Ƃŕς�鎖���́A���̒ʂ�ł��B

�P�D�u�G�߂͉āv����u�Ă̐ԕx�m�̎����v�ƂȂ�܂��B

�T�D�R���́A�����̏ꍇ�����u�Ԃ݂̋����Ԓ��F�v�̕x�m�ɕς��܂��B

�u�R�����͎R�����ɔ�ׂĈÂ߂̒��F�v�̍��ŋL�q����

�u��̍g�P�̊�ρv�̃C���[�W�ɑ�����K�v�͂Ȃ��Ȃ�܂��B

�����ŁA

�@�u�Ă̓��̏o���̐ԕx�m�̏ꍇ�v�Ɓu�Ă̓��̓��莞�̐ԕx�m�v�̏ꍇ���l���܂��B

�`�`�`

�Ă̐ԕx�m���ۂ�������ꍇ�A

���z�͐^�����k������o�āA�^�����k���ɒ��݂܂��B

�@�Ă̋G�߁A���z�͉Ď��̎��͍ő��30�x�قǖk������o�܂��B

�����Ȃ�ƁA���̏o���A�����Ȃ�A��������O���獷�����ޕ��p�́A

�x�m�̖k�k���𒆐S�ɂ����悻����±30�x�̕��p�ɂȂ�܂��B

�@���āA���邢�́A�ӉĂȂ�A�T���A�V����z�肷��ƁA

�^�����25�x�قǖk������o�܂��B�ߑO�S��40�����ɓ��̏o�A

���̌�A���������Đ^���ɂȂ�̂��ߑO�V�������B

�[���͌ߌ�S�����^���ɂȂ�A�ߌ�V�����ɐ^�����25�x�k���ɓ��̓���ɂȂ�܂��B

�Ƃ���ŁA���̏o�̏u�ԂƓ��̓���̏u�Ԃɂ͏������ǂ���ΐԕx�m�������܂����A

���̏u�Ԃ��O�������ԑтł́A���̏o���琔���ԂقǁA

�[���͓��̓���O�����Ԃقǂ́A�k����������˂����ƂɂȂ�܂��B

���̏ꍇ�A�x�m���쑤�̒n��ł́A�x�m�̉e���������Ȃ��ꍇ������܂��B

�������߂����ߑO���A�����A�[���O�̌ߌ�̎��ԑтł́A

�~���`�̕x�m�R�ɑ��z��������쑤����Ƃ炵�܂��̂ŁA

�قڈ�l�Ɍ���������ƍl�����A���̕����I�Ӗ��͂Ȃ��Ȃ�ƍl�����܂��B

�x�m�R�[���ӂ̋ߋ����ł͎R�̑S�̂������ۂ��u���Ԓ��x�m�v�Ɍ����܂����A

�����������猩��x�m�́A���F���ۂ������ۂ��x�m�Ɍ����܂��B

�����A�ŋ߂ł́A���g���̂������A

���z�������̃��C�����쑤����o�ē쑤�ɒ��� �~�̋G�߂ł��A

�u���̂R�v�ŏЉ�� 2020�N�̐���s�̔N���̃j���[�X�Ɍ�����悤�ɁA

��̂Ȃ��~�̕x�m�ɂ��ԕx�m�������邱�Ƃ�m��܂����B

�@�~�G�ɂ́A����܂ł́A�x�m�R���쑤�ɂ���n��ł́A

�Ⴊ�ς������x�m���s���N�F�ɐ��܂�g�x�m��������Ǝv���Ă��܂������A

��̂Ȃ����ɂ́A�ԕx�m�������邱�Ƃ����蓾��ƌ������Ƃł��B

�@�x�m�̓쑤�Ɉʒu����s�����œ~�G�ɐԕx�m��������ꏊ�Ƃ��āA

����s�̑��ɁA�O���s�A���Îs�A�x�m�s�A�x�m�{�s����������ł��傤�B

�������A�x�m�̓쑤�Ɉʒu����s�s�ł��A�Ă̐ԕx�m��

�R�̂̔����Ɍ�����n��͂��蓾�܂��B

�`�`�`

�{�_�ɖ߂�܂��B

�܂��A�u�Ă̓��̏o���̐ԕx�m�v�̏ꍇ���l���܂��B

�x�m�̖k����k�k���̕��p�Ɉʒu���� �͌��Γ����A�O�c���A��⓻�Ȃǂ�

�L�͂� ���_�ɂȂ�܂��B

�������A�͌��Ȃǂ���͊p�x�I�ɎR�̑S�̂��^���ԂɂȂ邱�Ƃ͓���A

�R���E���i�����j���\%�͉e�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B

����ł��A�f���炵���ʐ^������܂��B

TAKASHI ����̉͌��̐ԕx�m�ł��B

https://twitter.com/Takashi_LF/status/1310179882765148160/photo/3

�܂��A�R���S�ʐԂ̐ԕx�m�Ȃ�A�R���`����C�ɂ��Ȃ���A

�E�쑺�A�R���Ε��ʂ��猩�� �x�m���܂܂�܂��B

�����̏ꏊ���猩���x�m�̐^���Ԃȗn��̎p�ɁA

�k�ւ��L�x�R�t�߂Ō�����M�̖��c�̐�k�͗l�̃l�b�N���X��

��������A�܂��ɐԕx�m�́u�M�������v�ɂȂ�܂��B

�u�M�������v�̎��_���g�����ꂽ���ƂɂȂ�܂��B

�`�`�`

���ɁA�u�Ă̓��̓��莞�̐ԕx�m�v�̏ꍇ ���l���܂��B

�[���ԕx�m�̏ꍇ�́A�x�m�̐����琼�쐼�̕��p�Ɉʒu����

�c�ьA��h�A�����̑�Ȃǂ��L�͂Ȏ��_�ɂȂ�܂��B

�܂��A�R���S�ʐԂ̐ԕx�m�Ȃ�A�����������猩��ԕx�m���܂܂�܂��B

TAKASHI ����̐ԕx�m��̌��ł��B

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201804/18-033/img08.jpg

�����̒����������甒���̑�܂ł̕x�m�ɁA�k�ւ��L�x�R�t�߂Ō���

��M�̖��c�̐�k�͗l�̃l�b�N���X������A

���l�ɐԕx�m�́u�M�������v�ɂȂ�܂��B

�x�m�̐����̏ꏊ���܂܂�A����Ɂu�M�������v�̎��_���g������܂��B

�`�`�`

�V−�R�D2023�N�X�����_�́u�M�������v�̑���

�u�x�ԎO�\�Z�i�v�̒��ŁA�u�M�������v�Ɓu�R�����J�v�����ɂ́A ���ꂼ��̕��X�����ꂼ��̑z���̂��ƁA�v�����ꂽ���̂ƍl���܂��B ���l�����ɂ��鎞��ɂ����āA�u�݂�Ȉ���Ă݂�Ȃ����v�ƍl���܂��B �`�`�`�`�` �@����̏����̋L���̎�|�́A���̊G�̈Ӗ�����Ƃ�����A ��M�́u��v�̓`�����z���邽�߂́A �@���̂悤�ɂ��āA�u�M�������v���ʒu�Â�����\�z����āA �@�x�m�����E��Y�ɑI��钼�O������20�N�]��o�߂������݁A |

�`�`�`�`�`

�k�R�A���̂W �ɑ����܂��B

�`�`�`�`�`