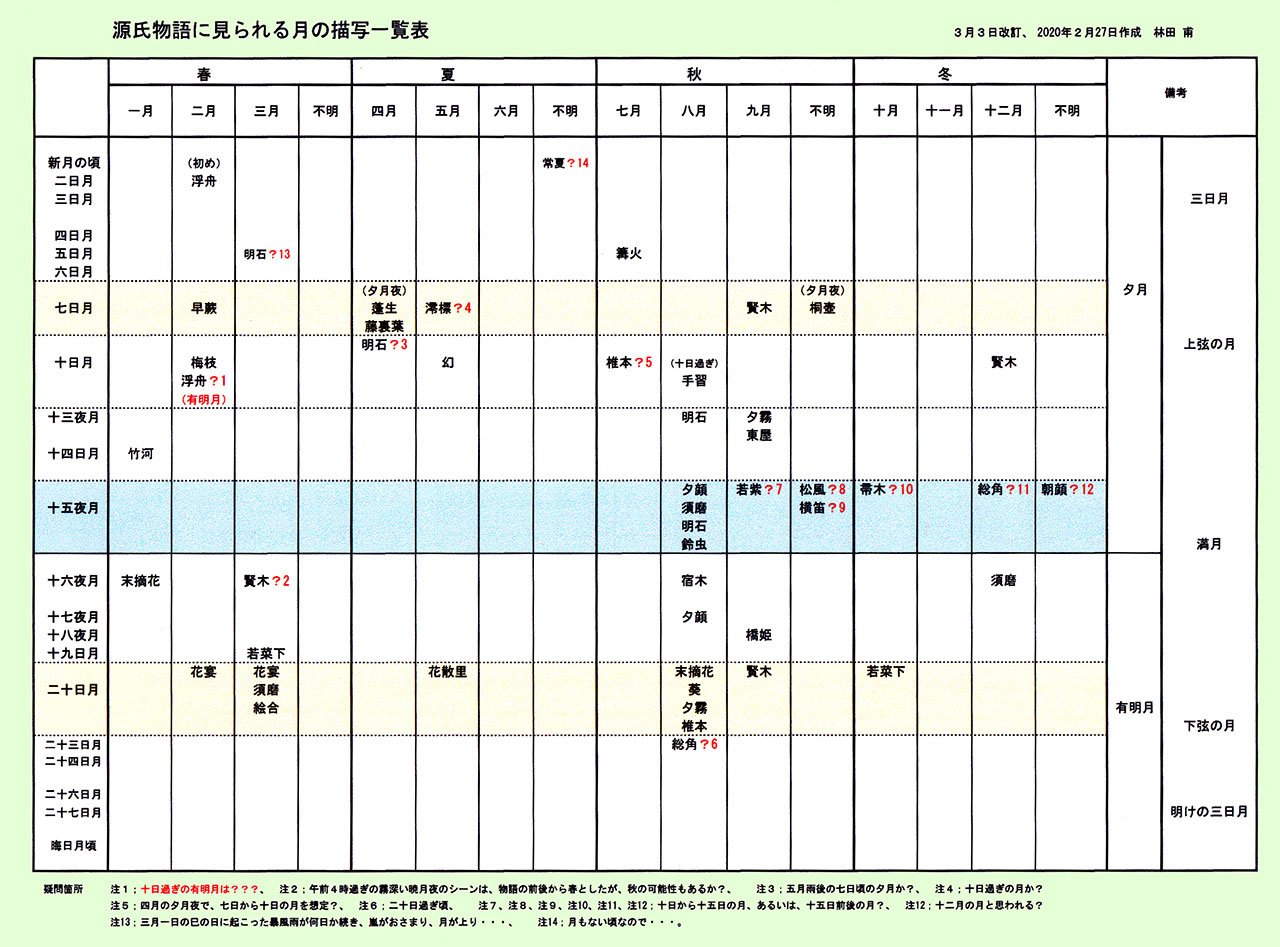

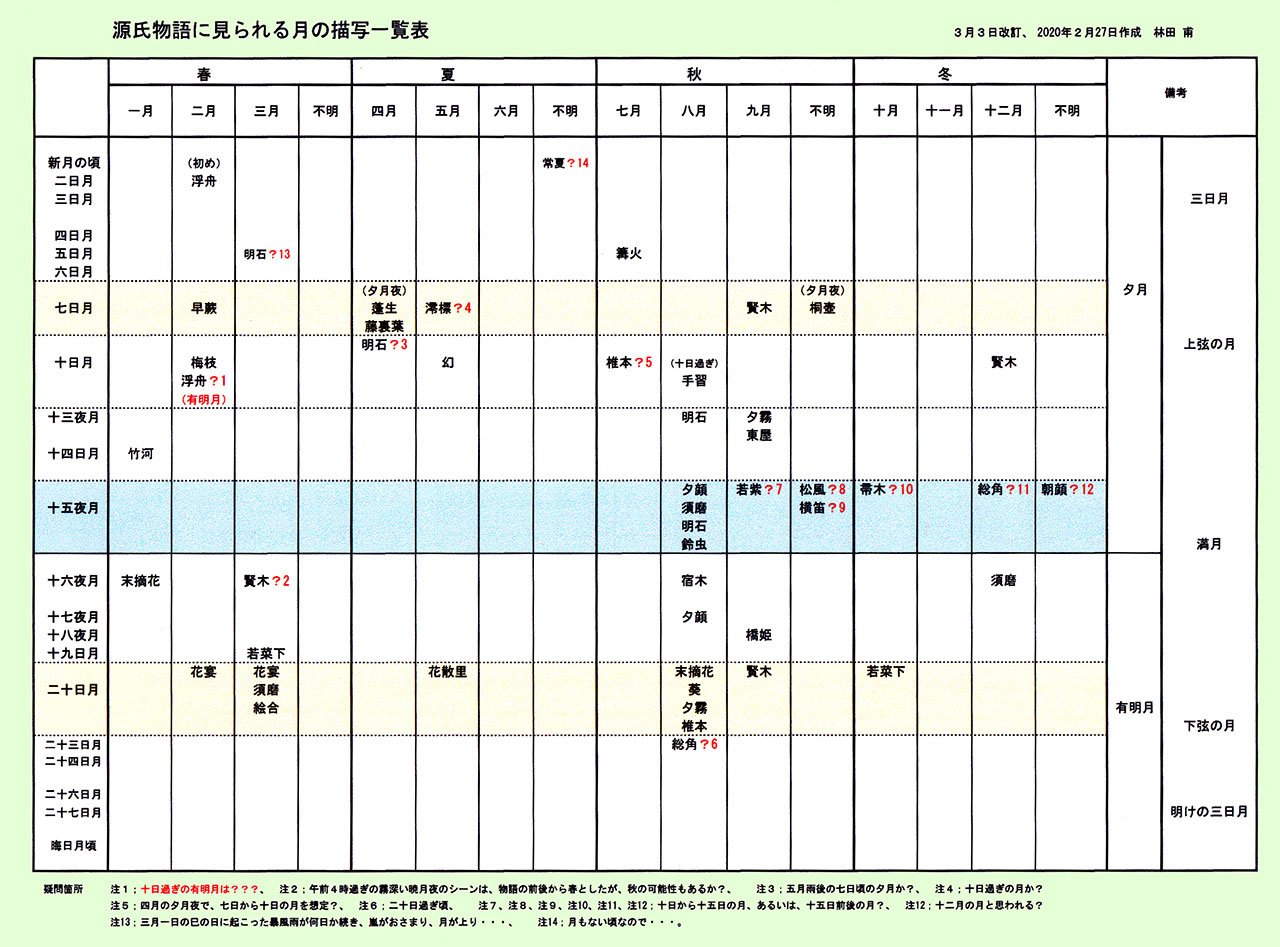

源氏物語の登場する四季の月の場面のまとめ

(2020年2月27日作成)

「物語と詠まれる歌」について、月の登場する場面を、四季ごとにご紹介します。

不明な箇所も何箇所かあります。

1.春の月のシーン

| 末摘花 |

朧月夜、正月十六夜の月の頃の話。

もろともに大内山は出でつれど入るかた見せぬ十六夜の月

里わかぬ影をば見れどゆく月のいるさの山を誰かたづぬる

|

| 花宴 |

二月の二十日過ぎの良夜の月。「朧月夜に似るものぞなき」

深き夜のあはれを知るも入る月のおぼろけならぬ契りとぞおもふ

世に知らぬここちこそすれ有明の月のゆくへを空にまがへて

三月の二十日あまり藤の宴の話。

梓弓いるさの山にまどふかなほの見し月のかげや見ゆると

心いる方ならませば弓張の月なき空に迷はましやは

|

| 賢木 |

午前4時が告げられ、夜深い暁月夜の霧の中、朝帰りを目撃されるシーン。

|

須磨 |

三月二十日前後、須磨行き前の数日間に脚色する有明の月。

月影の宿れる袖はせばくともとめても見ばやあかぬ光を

行きめぐりつひにすむべき月影のしばし曇らむ空な眺めそ

亡きかげやいかが見るらむよそへつつながむる月も雲かくれぬる

|

| 明石 |

三月初旬の暴風雨と雷鳴の後の、潮の波跡もはっきり見えるほどの月。

|

| 絵合 |

三月二十日過ぎの絵合の後の夜明け近く美しい朝ぼらけを演出する月。

|

| 梅枝 |

二月十日、朧に霞む月の光と、雨の名残の風により漂う紅梅の香の情景。

霞だに月と花とをへだてずは ねぐらの鳥もほころびなまし

|

| 若菜下 |

寝待ちの月が春霞に包まれた朧月、春がよい、秋がよいの議論が展開される。

|

| 竹河 |

年が改まり、宮中では男踏歌が行われた夜、さす正月十四日の月。

|

| 早蕨 |

二月七日の月がさし昇り、情趣深く霞む月光に映し出された京までの旅の風景。

ながむれば山よりいでてゆく月も世にすみわびて山にこそ入れ

|

| 浮舟 |

二月初めの夕月夜、お互い物思いがすれ違う薫と浮舟の情景描写。

二月の十日頃、雪の宇治での小舟で渡る折の川水の面を照らす有明の月。

長雨の後の三月下旬、月の明るい夜、匂宮との夜を浮舟が回想するシーン。

|

疑問1;「賢木」の暁月夜は、「霧深い」の霧が気になるが、物語の筋を優先して春とした。

この時代から、春霞、秋霧としていたのだろうか。従って、秋の可能性は否定できない。

疑問2:「浮舟」の「十日頃の有明月」は、最大の関心事。すでにコメントしています。

2.夏の月のシーン

| 花散里 |

五月雨の合間に五月二十日の月が昇るシーン。

|

| 明石 |

四月ののどかな夕月夜のシーンと月も西の方に傾く頃のシーン。

あはと見る淡路の島のあはれさへ残るくまなく澄める夜の月

|

澪標 |

五月雨が続く合間に、折から月の光がおぼろにさしこむシーン。

水鶏だにおどろかさずはいかにして荒れたる宿に月を入れまし

おしなべてたたく水鶏におどろかばうはの空なる月もこそ入れ

|

| 胡蝶 |

四月の夏の衣替えの後さし上った月の光が美しくしっとりとした夜のシーン。

|

| 藤裏葉 |

四月初旬藤の花の宴の月(これは、三日月、四日月くらいかも)

七日の夕月の光もほのかに、松の木の枝にかかる美しい藤の花のシーン。

|

| 幻 |

四月、五月雨の頃、十日あまりの月、雨が降り出し空が暗くなるシーン。

|

疑問3:「明石」の「四月の夕月夜」で、七日から十日の月に想定した。

疑問4;「澪標」のおぼろにさしこむ月は、七日前後の月か?

3.秋の月のシーン

| 桐壷 |

深夜に沈む夕月故、上弦の月前後の月

雲のうへも涙にくるる秋の月いかですむらむ浅茅生の宿

|

| 夕顔 |

八月十五日の中秋の満月

山の端の心も知らで行く月は うはの空にてかげや絶えなむ

八月十七日の月

源氏は急死した夕顔の顔を一目見たく加茂の河原にさしかかる頃、十七日の月が昇るシーン。

|

若紫 |

秋の終わりの頃、月の美しい夜のシーン。

|

| 末摘花 |

八月の二十日余りの月の昇るシーン。

晴れぬ夜の月待つ里を思ひやれ同じ心にながめせずとも

|

| 葵 |

八月二十日あまりの有明の月

|

| 賢木 |

九月七日夕月の頃に嵯峨野の御息所を訪ね、暁に別れるシーン。

二十日の月が上がる朱雀帝と対面後、中宮(藤壺)歌を交わすシーン。

九重に霧やへだつる雲のうへの月をはるかに思やるかな

月影は見し夜の秋にかはらぬをへだつる霧のつらくもあるかな

|

| 須磨 |

昇ってきた八月十五夜の月のシーン。

見るほどぞしばしなぐさむめぐりあはむ月の都は遥かなれども

|

| 明石 |

八月十三日の月のシーンと、 八月十五夜の月も出て静かな頃の2つのシーン。

|

| 松風 |

夕月の出る頃の宴会のシーン。

月のすむ川のをちなる里なれば桂の影はのどけかるらむ

久かたの光に近き名のみして朝夕霧も晴れぬ山里

めぐりきて手に取るばかりさやけきや淡路の島のあはと見し月

浮雲にしばしまがひし月影のすみはつるよぞのどけかるべき

雲の上のすみかを捨てて夜半の月いづれの谷に影かくしけむ

|

| 常夏 |

月もない頃に和琴について玉鬘に語りかけるシーン。新月の頃か。

|

| 篝火 |

七月五、六日頃の夕月のシーン。上弦の月の少し前の月

|

| 若菜下 |

寝待ちの月(十九日の月)

|

| 横笛 |

夕暮れに月が昇り、月の夜更けに帰宅するシーン。十三夜の月から十五夜の月か。

|

| 鈴虫 |

八月十五夜の月が昇り、月見の宴のシーン。

雲の上をかけ離れたるすみかにももの忘れせぬ秋の夜の月

月かげは同じ雲居に見えながらわが宿からの秋ぞかはれる

|

| 夕霧 |

八月二十日の頃、女二の宮の部屋に忍込むが、何もなく帰るというシーン。

九月の十三夜の月、京へ帰ってから柏木邸を覗くシーン。

見し人の影すみ果てぬ池水にひとり宿もる秋の夜の月

|

| 御法 |

紫の上の葬儀を終えて、八月十四夜のシーン。

|

| 橋姫 |

晩秋有明の月が上る頃宇治へ馬で出発。霧がかる月。 十八夜の月前後の月

|

| 椎本 |

七月十日から十三日の月のシーンと、八月二十日頃の有明の月が昇る頃のシーン。

|

| 総角 |

まだ有明月の空の趣深い時刻。八月下旬か?

|

| 宿木 |

十六夜の月が昇った頃のシーン。八月か?

大空の月だにやどるわが宿に待つ宵過ぎて見えぬ君かな

|

| 東屋 |

九月十三日の月のシーン。

やどり木は色かはりぬる秋なれどむかしおぼえて澄める月かな

里の名もむかしながらに見し人のおもがはりせるねやの月かげ

|

| 手習 |

八月十日過ぎの良夜の月。

深き夜の月をあはれと見ぬ人や山の端ちかき宿にとまらぬ

山の端に入るまで月をながめみむ閨の板間もしるしありやと

|

疑問5:「若紫」の「月の美しい夜」は、源氏物語の中では情報量が少ない箇所。

疑問6:「松風」の「夕月」は、満月に近い夕月か。

疑問7:「横笛」の夕暮れに昇る月は、十三夜の月から十五夜の月か。

疑問8;「椎本」の月は、十日頃の月か。

疑問9:「総角」の「有明月の空の趣深い時刻」は、二十日過ぎの月か。

4.冬の月のシーンのシーン

| 帚木 |

初冬十月の夜、男の横笛に女が和琴を合わせ、月光によく調和するシーン。

琴の音も月もえならぬ宿ながらつれなき人をひきやとめける

|

| 賢木 |

十二月十余日頃、藤壺の出家が伝えられるシーン。

月のすむ雲居をかけてしたふともこの世の闇になほやまどはむ

|

須磨 |

冬の雪の頃、月が明るく、西へ行く月に見られるのも恥ずかしいと語るシーン。

いづかたの雲路にわれも迷ひなむ月の見るらむことも恥づかし

|

| 朝顔 |

源氏、雪の日に朝顔のもとへ出かけ、積もった雪が月に映える夜のシーン。

氷閉ぢ石間の水は行きなやみ空澄む月の影ぞ流るる

|

| 若菜下 |

初冬、十月二十日に住吉参詣。寒々とした二十日の月の下、合奏するシーン。

|

| 総角 |

大君が亡くなり雪の日、薫は大君を思い、殺風景な十二月の月を眺めるシーン。

おくれじと空ゆく月を慕ふかなつひにすむべきこの世ならねば

|

疑問10:「帚木」の「初冬十月の夜」は、満月前後の月か?

疑問11:「朝顔」の「雪が月に映える夜」は、満月前後の月か?

疑問12:「総角」の「殺風景な十二月の月」は、満月前後の月か?

〜〜〜〜〜

上述のように、源氏物語に見られる月の描写場面の一覧表を作成し直しました。

先週作成の「外周黄色の0223版」を、「外周水色の0227版」に改訂しました。

なお、この画像は、ドラグして取り出すと読める大きさになります。

(再度、3月3日に、外周緑色に追加改訂しました。)

簡単なコメント

私の見方で、全体を新月から十五夜までの夕月と、十六夜から晦日月までの有明月としました。

表右側の上弦の月や下弦の月は参考までに記載しました。

唯一、「浮舟に見られる十日を過ぎた有明月」のみ私の観察から外れる事項でした。

これ以外では、月の描写が実に巧みに物語に寄り添い、

月が物語を語る時間軸として有効に活用されていると感じられました。

-------

源氏物語には、四季の季節はわかっても、何月かわからないものもありました。

例えば秋とはわかっても、それが七月か、八月か、九月かはわからないという意味です。

四季の季節では、秋の月が多く登場します。続いて春の月でした。

中でも、朝顔に見られる冬の月への言及は印象に残りました。

何日の月かといえば、二十日の月の場面が最も多く見られました。

続いて十五夜の月です。七日の月、十日の月がさらに続きます。

十三夜、十四夜、十六夜も幾つか見られました。

三日月という文字は見られず、月初めの月、初旬の月というのが

3つ、4つ見られましたが、これらの中に二日月、三日月が含まれるかも知れません。

すでに記載しましたように、

深夜に出てくる、明暗半々の半月に近づきつつある二十日余りの月に、

以下の心理を重ねて、舞台効果を演出しているように思われました。

-------

今回の追加コメント

唯一の季節不明の場面として、「手習い」に「月の明るい夜ごとには・・・

『われかくて憂き世の中にめぐるとも 誰かは知らむ月の都に』」というシーンがあります。

-------

以上が、源氏物語の月の場面に関する総括です。

戻る