秋空に浮かぶ月 2025、その8

2025年9月23日の秋分の日が過ぎて、11月7日が立冬です。

このページでは、秋の第8週、2025年10月14日から10月21日まで、

下弦の月の次の日から新月までの月の表情を紹介します。

〜〜〜

再掲しますが、

10月13日は、正午月齢 21.3 でした。

旧暦 八月二十二日です。

月の出は午後10時19分、南中時刻は14日午前5時58分、月の入りは14日午後1時28分でした。

13日深夜は厚い雲に覆われて見えませんでした。

14日午前3時13分に下弦の月になりました。

その20分後に目が覚めました。

14日午前3時35分頃、東の空高くに見えた下弦の月

木星が並んで見えました。

14日午前3時36分頃、東の空高くに見えた下弦の月と木星

南中時刻の午前6時頃は、雲で空が白くなり見えませんでした。

秋分の日から3週間後の下弦の月で、北端の軌道近くを通る下弦の月の

南中時の弦の傾きを観察したかったのですが、見えませんでした。

〜〜〜〜〜

10月14日は、正午月齢 22.3 でした。

旧暦 八月二十三日です。

月の出は午後11時28分で、32分で15日に日が変わります。

10月15日は、正午月齢 23.3でした。

旧暦 八月二十四日です。

南中時刻は16日午前6時52分、月の入りは午後2時07分でした。

現在、中国から日本海の西部に前線が伸びていて、これから日本全体を覆いそうです。

この秋雨前線や低気圧に向かう暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定になり、

すぐれない天気ががしばらく続きそうです。

全天厚い雲に覆われ時々小雨が降り、見えませんでした。

次の月の出は16日の未明になります。

〜〜〜

10月16日は、正午月齢 24.3でした。

旧暦 八月二十五日でした。

月の出は未明の0時35分で、南中時刻は午前7時42分、月の入りは午後2時39分でした。

16日未明には見えませんでしたが、午前5時頃には見えていました。

16日午前5時00分頃の東空高くに見えました。

表情変化です。

左;16日午前5時00分頃、中;午前6時27分頃、右;午前7時42分頃(南中時)

南中時刻は16日午前7時42分でした。

まず、南中時直前に見かけの傾きの変化が大きいことがわかります。

次に、南中時のの傾きを見ると、

今日は、太陽の軌道が東西より10度南側で、月の軌道が東西より23度北側であるため、

太陽が南側から、つまり、斜め下側から照らしているのがわかります。

南中時にはたまたま晴れていましたが、その後は雲が隠してしまいました。

間も無く雨になりました。

〜〜〜

10月17日は、正午月齢 25.3でした。

旧暦 八月二十六日です。

月の出は未明の午前1時38分で、南中時刻は午前8時27分、月の入りは午後3時07分でした。

未明の午前2時過ぎに見えていました。

17日未明の午前2時13分頃の東空です。

久しぶりの晴れの日でしたので、細かく観察しました。

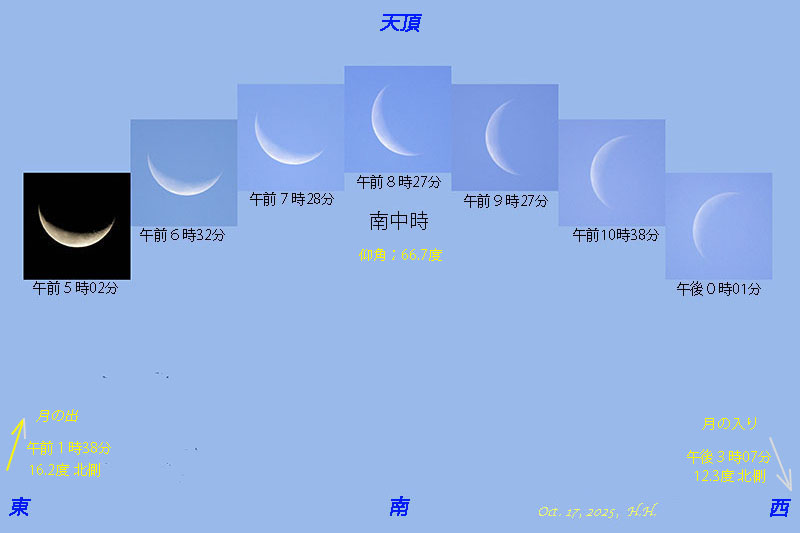

新しいイメージ図を作成してみました。

南中時刻を挟む±3時間半、±2時間、±1時間の表情を表現してみました。

右から2つ目の画像は午前10時半頃には雲が隠したので

雲が通り過ぎるのに10分ほどかかったためです。

午後1時以降は、雲が発生したりして見えなくなりました。

〜〜〜

10月18日は、正午月齢 26.3 でした。

旧暦 八月二十七日です。

月の出は未明の午前2時39分で、南中時刻は午前9時10分、月の入りは午後3時32分でした。

午前4時前に見えていました。

午前3時57分頃の東空です。

二十七日の月の1時間ごとの見かけの回転変化です。

左から、午前5時12分頃、午前6時17分頃、午前7時13分頃、午前8時12分頃

南中時刻は午前9時10分でした。

東の空に見える時は、ほとんど回転が見えませんが、

南中時刻に近づくと回転が大きくなります。

午前6時過ぎの東南の空は秋の雲が見えていました。

午前6時18分頃の東南の空の雲です。

午前8時過ぎには、雲がお月さまにかかり始めました。

午前8時13分頃のお月さまにかかる雲

南中時刻には、見えなくなりました。

〜〜〜

10月19日は、正午月齢 27.3 でした。

旧暦 八月二十八日でした。

月の出は午前3時38分、南中時刻は午前9時51分、月の入りは午後3時55分でした。

秋雨前線で空は雲に覆われて細い月は見えませんでしたが、

午前6時前に東の空に朝焼け見えました。

午前5時57分頃の東空の朝焼け1

午前5時57分頃の東空の朝焼け2

〜〜〜

10月20日は、正午月齢 28.3 でした。

旧暦 八月二十九日でした。

月の出は午前4時35分、南中時刻は午前10時31分、月の入りは午後4時19分でした。

小雨がパラつき全天雲に覆われて、見えませんでした。

〜〜〜

10月21日は、正午月齢 29.3 でした。

旧暦 九月一日でした。

月の出は午前5時32分、南中時刻は午前11時12分、月の入りは午後4時43分でした。

新月の見え方 地球から眺めた時、新月は月が太陽のそばに位置する(視野角が微小である)ため、 なお、新月の日の前後の日には、 〜〜〜 新月の軌道と南中時の見え方

ご参考1 ご参考2 ご参考3 |

今日、10月21日の新月は、

秋分の日から冬至までの3ヶ月間の、秋分の日から1ヶ月経過した新月です。

月が沈んで、約5時間後の本日午後9時25分に地球の裏側で新月になります。

〜〜〜〜〜

月の出時刻は、

下弦の月の頃は深夜から未明でしたが、新月の頃には明け方になりました。

月の入り時刻は、下弦の月の頃はお昼頃でしたが、新月の頃には夕方になりました。

一方、月の軌道は、

9月15日に北端の軌道になった後南下して、9月29日に南端の軌道になり、

その後北上して10月12日に北端の軌道になり、南下を開始して、

19日に東西の軌道になり、南下を続けています。

今週は、明け方の東の空の細めの月の月の出の観察がメインでしたが、

来週は、太陽がお月さまに先行して昇るので午前中は見えにくく、

日没後の西空の夕月の月の入りを眺めることになります。

〜〜〜〜〜

次回は、新月の次の日から上弦の月までです。