秋空に浮かぶ月 2025、その7

2025年9月23日の秋分の日が過ぎて、11月7日が立冬です。

このページでは、旧暦の秋の第7週、2025年10月8日から10月14日まで、

満月の次の日から下弦の月までの月の表情を紹介します。

----------

再掲しますが、

10月7日は、正午月齢 15.3でした。

旧暦 八月十六日です。

7日お昼の午後0時48分に満月になり、その4時間半後に月の出を迎えます。

月の出時刻は午後5時19分、南中時刻は午後11時57分、月の入りは8日午前6時46分でした。

月の出の頃は東の空に、雲が広がり見えませんでしたが、

午後8時過ぎに、雲に邪魔されない十六夜の満月が輝いていました。

7日午後8時10分頃の十六夜の満月

十六夜満月の南中時刻の前後1時間の表情変化です。

この頃は雲間を彷徨っていました。

左;午後11時00分頃、中;午後11時59分頃、右;8日未明の午前0時58分頃

南中時刻は午後11時57分でした。

南中時刻を挟む前後1時間には顕著な表情の回転が見られます。

〜〜〜

8日に入ってからの雲から邪魔されない表情です。

8日午前4時18分頃の満月

未明から明け方にかけての表情回転の様子です。

左;8日未明の午前2時07分頃、中;午前4時18分頃、右;午前6時28分頃

ほぼ2時間刻みの画像ですが、表情の回転は少ないのがわかります。

十六夜満月の有明の月の風景です。

8日午前6時28分頃の篠原町の草原で見た沈みゆく十六夜満月の有明の月

背中から朝日がさしています。

〜〜〜〜〜

10月8日は、正午月齢 16.3 でした。

旧暦 八月十七日です。

月の出は午後5時52分、南中時刻は9日未明の午前0時51分、月の入りは午前8時02分でした。

久しぶりに夕焼けが見られました。

午後5時33分頃の夕焼けの西空

十七夜の月が雲の広がる東の空に見えました。

午後6時55分頃の十七夜の月

表情の変化です。

左;午後7時42分頃、中;9日未明の午前1時02分、右;午前4時20分頃

南中時刻は9日未明の午前0時51分でした。

明け方以降は西空に雲が広がり見えませんでした。

〜〜〜

10月9日は、正午月齢 17.3 です。

旧暦 八月十八日です。

月の出は午後6時30分、南中時刻は10日未明の午前1時49分、月の入りは午前9時19分でした。

終日曇りで雲が厚く広がり時々見えましたが、10日未明以降は見えなくなりました。

十八夜の月が東の空の雲の切れ目に見えました。

午後7時41分頃の十八夜の月

表情の変化です。

左;9日午後7時41分頃、右;10日未明の午前0時33分頃

南中時刻は10日未明の午前1時49分でした。

南中時刻以降、明け方も見えませんでした。

〜〜〜

10月10日は、正午月齢 18.3です。

旧暦 八月十九日です。

月の出は午後7時15分、南中時刻は11日未明の午前2時51分、月の入りは午前10時34分でした。

雲が広がり、小雨もパラつきましたが、見える瞬間がありました。

見えた時の表情です。

左;11日未明の午前1時36分頃、右;午前5時04分頃

南中時刻は11日未明の午前2時51分でした。

〜〜〜

10月11日は、正午月齢 19.3でした。

旧暦 八月二十日です。

月の出は午後8時10分、南中時刻は12日未明の午前3時55分、月の入りは午前11時42分でした。

深夜には厚い雲の間に一瞬だけ見えました。

表情の変化です。

左;午後11時25分頃、右;12日午前5時19分頃

南中時刻は12日午前3時55分でした。

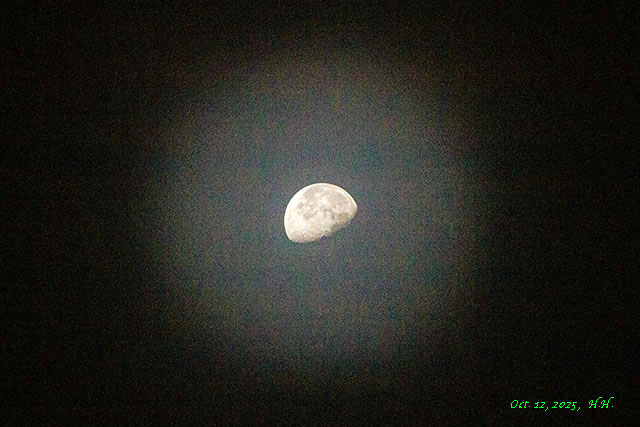

二十日の月が明け方には、暈が見えました。

12日午前5時20分頃の暈をかぶった二十日の月

空が明るくなると、見えなくなりました。

12日明け方の南中時刻、お昼直前の月の入り、そして12日午後9時過ぎの月の出は

北端の軌道にありました。

南中時の仰角は、83.6度と天頂(天心)近くにありましたが、

その時間には見えなく、しばらく天頂近くを探していると、首が痛くなりました。

この角度は、夏至の太陽の南中時の仰角(78.7度)よりも5度ほど高いのでした。

これは、白道と王道との傾きが 5度ほどあり、この数値は約19年の周期で繰り返されますが、

2024年、2025年は、そのピークでした。約9年前後の年にはマイナス5度になります。

その時は、北端の軌道の月の南中時の仰角が 73.6度ほどになり、

夏至の太陽より5度ほど低くなります。

また、お昼直前の月の入りの方角は、真西より35.4度北側に沈みました。

このように、2025年の秋分の日を挟む秋の月を観察すると、

10月6日の名月の南中時の仰角は 58.5度、10月7日の満月の南中時の仰角は 65.7度、

下弦の月の頃の北端の軌道時の仰角は、 83.6度となり、天頂近くになります。

まさに、秋分の日頃に天心近くを通る月は、満月ではなく、下弦の月です。

満月が天心近くに見えるのは冬至の頃です。

また、天心近くを通る月は、春分の日の頃には上弦の月、夏至の頃には新月です。

なお、夏至の新月は見えませんが、その前後1〜2日には、

夕方西空の北端の方角近くに、二日月、三日月が見え、

明け方東の空の北端の方角近くに、明けの三日月、晦日月などが見えます。

〜〜〜〜〜

10月12日は、正午月齢 20.3 でした。

旧暦 八月二十一日です。

12日午後9時過ぎの月の出は北端の軌道で、真東より35.2度北側からでした。

月の出は午後9時12分、南中時刻は13日未明の午前4時58分、月の入りはお昼の午後0時41分でした。

午後の小雨は止みましたが、雲が広がりほとんど見えませんでした。

南中時刻は13日未明の午前4時58分でした。仰角は83.3度。

この時刻前後には、お月さまは見えませんでした。

昨日同様、見続けていて、首が痛くなりました。

次の画像はそれから約30分後のものです。

たまたま13日午前5時半頃、超おぼろに見えました。

13日午前5時27分頃の趙おぼろ月

見えたものの、すぐに見えなくなりました。

しかし、お昼近くなって空が晴れてきました。

西空には雲がありましたが、地平線近くには青空が見えました。

篠原町のイオン駐車場まできました。

月が沈む直前に、雲から脱出してお姿を見せてくれました。

13日お昼の午後0時02分頃の有明月1

左下にトンビも写っていました。

太陽は秋分の日を過ぎて、東西の軌道より9度近く南側の軌道を進み、

お月さまは東西より34度ほど北側の軌道にあります。

太陽がお月さまを真上からではなく、南側から照らしているので、

弦らしきものが斜めに(右側に)傾いているのが観察できます。

13日お昼の午後0時04分頃の有明月2

今日は、真西より34.1度北側に沈みました。

この後、約15時間後に下弦の月になります。

〜〜〜

10月13日は、正午月齢 21.3 でした。

旧暦 八月二十二日です。

月の出は午後10時19分、南中時刻は14日午前5時58分、月の入りは14日午後1時28分でした。

13日深夜は厚い雲に覆われて見えませんでした。

14日午前3時13分に下弦の月になりました。

その20分後に目が覚めました。

14日午前3時35分頃、東の空高くに見えた下弦の月

木星が並んで見えました。

14日午前3時36分頃、東の空高くに見えた下弦の月と木星

南中時刻の午前6時頃は、雲で空が白くなり見えませんでした。

秋分の日から3週間後の下弦の月で、北端の軌道近くを通る下弦の月の

南中時の弦の傾きを観察したかったのですが、見えませんでした。

〜〜〜〜〜

10月7日に満月になり、14日午前3時過ぎに下弦の月になりました。

満月の頃には夕方の月の出、明け方の月の入りでしたが、

下弦の月の頃は深夜の月の出、お昼頃の月の入りになりました。

一方、月の軌道は、9月14日に北端の軌道になり、その後南下し、

9月29日に南端の軌道になりました。

その後北上して、10月12日に北端の軌道になり、南下を始めました。

今週は、雲の多い1週間でした。

-----------

次回は、下弦の月の次の日から新月までです。