春分の日を挟む前後1ヶ月の月の見え方

〜〜〜

春分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈む日であり、昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。

3月20日頃 の、満月、新月、上弦の月、下弦の月の見え方について

諸数値と観察画像を用いて解説します。

数値データは、すべt「keisanサイト」による『月の出月の入り(浜松)』を

参照させていただきました。

感謝申し上げます。

〜〜〜〜〜

1. 春分の日の頃の満月の見え方

春分の日の頃の満月は、太陽と反対側に位置し、東西の軌道を通ります。

南中時には、夏の満月と冬の満月の中間の高さ、春秋の太陽の南中時の高さに見えます。

〜〜〜

春分の日の頃の満月の南中時の高度の数値例(浜松)

2015年3月6日:55.4度

2020年3月10日:57.9度

2024年3月25日:51.7度

春分秋分の日の太陽の南中高度は 55.6度(浜松)

春分の日頃の満月は、春分の日の太陽の南中高度とほぼ同じです。

黄道と白道の5度ほどの傾きは、東西の軌道には影響がないように見えます。

〜〜〜

次に、方角数値とともに春分の日の頃の満月の月の出・月の入りの画像をご紹介します。

観測点の薬蔵坂から浜松アクトタワーが、ほぼ東(真東より 2.7度北側)に見えます。

春分の日の頃の満月の月の出 (2020年4月)

定点観測点の薬蔵坂から見た2020年4月8日午後6時46分頃のアクトタワーと十六夜の満月

この日は春分の日から約2週間後です。

この日の月の出の時刻は午後6時27分、

月の出の方角は、95.8度で真東より6度ほど南側からで、

南中時の仰角高度は、48.5度でした。

前日7日の月の出入の方角は、88度、268度とほの東西の方角で、

南中時の仰角高度は54.9度でした。

〜〜〜

春分の日の頃の満月の月の入り1 (2022年3月)

2022年3月19日午後5時57分頃、志都呂橋から見た十六夜満月の有明の月の入り

月の入りの方角は、271.3度(真西より1度北側)(浜松)でした。

南中時の高度は 57.6度で、

春分の日の太陽の南中高度 55.6度とほぼ同じでした。

その続きで、イオン志都呂店の屋上駐車場に来ました。

春分の日の頃の満月の月の入り2

(2022年3月)

2022年3月19日午前6時06分頃、イオン志都呂店の屋上駐車場から見る沈みゆく満月

月の入りの時刻は、3月19日午前6時33分(浜松)です。

月の入りの方角は、271.3度(真西より1度北側)(浜松)でした。

〜〜〜

以上3枚の画像は、春分の日の頃の満月の月の出・月の入りの方角と南中時の高度とが

春分の日の日の出の方角(90±1.3 度)、太陽の南中高度(55.6度)に

ほぼ近いことがわかります。

〜〜〜〜〜

2. 春分の日の頃の新月の見え方

新月は、月が太陽に地球から見て最も近い位置にあるため、太陽の光が眩しくて見えません。

これら2つが重なる場合は、日食になります。

春分の日の頃の新月は、太陽と同様に東西の軌道を通ります。

南中時には、夏の満月と冬の満月の中間の高さ、春秋の太陽の高さに見えます。

〜〜〜

春分の日の頃の新月の南中時の高度の例(浜松):

2015年3月20日:54.0度

2020年3月24日:50.5度(翌日は55.5度)

2024年3月10日:46.9度(翌日は54.4度)

春分秋分の日の太陽の南中高度は 55.6度(浜松)

春分の日頃の新月は、春分の日の太陽の南中高度と

1日くらいのズレが見られますが、ほぼ同じと見られます。

黄道と白道の5度ほどの傾きは、東西の軌道には影響がないようです。

なお、新月前後には、三十日月(晦日月)や二日月の観察ができます。

〜〜〜

春分の日前の晦日月の画像は手持ちにありませんでした。

次は、春分の日から1ヶ月後の4月の晦日月です。

2025年4月28日の新月は、南中時の高度;74.1度、

月の出の方角は68.8度、月の入りの方角は295.4度と

3つの数字が約20度北側でした。

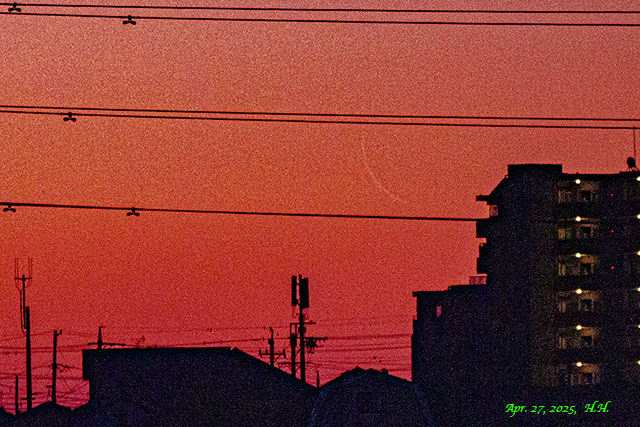

次は、新月の1日前の晦日月の月の出の風景(2025年4月)です。

この日は、晦日月は真東より13度北側の方角から出ます。

晦日月の月の出の軌道予想図、薬蔵坂から見る北寄りの東の風景

2025年4月27日午前4時34分頃、マンションの左に見えた超細い晦日月

春分の日からひと月ずれると、東西の軌道が北側に10数度移動することがわかります。

さらに2ヶ月経過すると、夏至の新月の北端の軌道になります。

晦日月は、空が明るくなると新月同様 見えなくなりますが、

この日の南中高度は 67.6度で、春分の日の太陽の南中高度より12度天頂側(北側)でした。

この図で、東に見えた晦日月の見掛けの傾きを確認します。

それは、東に見える春の晦日月が立って見えることです。

しばしばお酒がこぼれる角度に見えると表現されることもあります。

これとは反対に、新月過ぎの西の空に見える二日月が横たわって見え、

お酒がこぼれない見え方をすることを、次の図で確認しましょう。

〜〜〜

次は、新月の1日後の西の空に見える二日月の沈む前の風景(2025年3月)です。

2025年3月1日午後6時16分頃、志都呂団地の西空に見えた二日月の風景

この1日前の2025年2月28日の新月は、南中時の高度;45.9度、

月の出の方角は102.8度、月の入りの方角は261.2度と

3つの数字が約10度南側でした。

春分の日から20日ほど前は、東西の軌道より10度ほど南側であることがわかります。

そのさらに2ヶ月前は、冬至の新月の南端の軌道でした。

二日月は、朝方は見えませんが、

この日の南中高度は 53.1度で、月の入りの方角は270.2度でした。

春分の日の太陽の軌道とほぼ同じでした。

この図で、西に見える二日月の傾きを確認します。

それは、春分の日の新月過ぎの西の空に見える二日月が横たわって見え、

お酒がこぼれない見え方をすると表現されることもあります

これに対して、秋の二日月・三日月は、お酒が溢れるほどに立って見えます。

春の二日月・三日月の横たわり方を再度確認します。

2025年3月1日午後6時16分頃、志都呂団地の西空に見えた二日月の風景

〜〜〜

以上3枚の画像のデータから、

春分の日の頃の新月が、春分の日の太陽とほぼ同じ東西の軌道を通ることが確認できました。

〜〜〜〜〜

春分の日の頃の半月、すなわち、上弦の月と下弦の月の、

共通点は、南中時に弦がほぼ垂直に見えることです。

相違点は、上弦の月が高い北側の天頂近くの軌道を通り、

下弦の月が南側の空の低い軌道を通ることです。

〜〜〜〜〜

3.春分の日の頃の上弦の月の見え方

上弦の月は、昼頃東から出て、夕方に南の空に見え、真夜中頃に沈みます。

春分の日の頃の上弦の月の南中時の高度の例(浜松):

2015年3月27日:73.0度

2020年4月1日:78.8度

2024年3月17日:83.7度

夏至の日の太陽の南中高度:78.7度(浜松)

春分の日の上弦の月の南中時の高度は、夏至の太陽の南中高度に比べて、

2015年では 5.7度ほど低く、2020年では南の空ほぼ同じ高さで、

2024年では 5度ほど高く天頂側に見えることがわかります。

これは、白道と黄道とが5度ほど傾いていて、昨年今年はその極大値になるためです。

この傾きのズレは、ほぼ19年の周期で変動します。

北端の軌道を通るので、夏至の太陽の動きに類似していることの他に、

夏至冬至の上弦の月と異なり、南中時に月の弦がほぼ垂直に見えます。

〜〜〜

以下4枚の図で、上弦の月の月の出の頃の見え方と南中時の見え方を示します。

まず、春分の日の頃の上弦の月の月の出の頃の風景(2023年3月)です。

春霞で、富士山は見えませんでした。

上弦の月もこの高さになってようやく見えました。

2023年3月29日午前11時26分頃の薬蔵坂から見た上弦の月とその予想軌道

午前11時32分に上弦の月になりました。

上弦の月の部分を拡大します。

2023年3月29日午前11時27分頃の上弦の月

北端の軌道で、月の出の方角は 55.4度(真東より 34.6度北側)でした。

南中時の仰角高度は 82.9度でした

夏至の日の太陽の南中高度:78.7度(浜松)より4度ほど天頂側でした。

〜〜〜

次に、春分の日の頃の上弦の月の南中時の頃の弦の傾きが垂直であることを示します。

2020年3月3日の上弦の月の表情変化

左;午後1時39分頃、 中;午後6時16分頃(南中時)、 右;午後10時20分頃

2022年3月10日の上弦の月の表情変化

左:午後2時40分頃、中:午後5時49分頃、右:午後7時45分頃

南中時刻は午後5時45分頃でした。

以上2枚の画像では南中時の弦がほぼ垂直ですが、

春分の日のひと月前後の上限の月の南中時の弦は多少斜めに見えます。

〜〜〜

以上の4枚の図が示すように、

春分の日の頃の上弦の月は北端の軌道付近を通り、南中時には天頂近くを通ります。

そして、南中時の弦の傾きはほぼ垂直です。

〜〜〜〜〜

4.春分の日の頃の下弦の月の見え方

下弦の月は、真夜中頃に東から出て、日の出頃に南中し、昼頃沈みます。

春分の日の頃の下弦の月の南中時の高度の例(浜松):

2015年3月14日:36.3度

2020年3月16日:32.9度

2024年3月4日:27.2度

冬至の日の太陽の南中時の高度は 31.9度(浜松)

春分の日の下弦の月の南中時の高度は、冬至の太陽の南中高度に比べて、

2015年では 4度ほど高く、2020年では南の空1度ほど高くほぼ同じで、

2024年では5度ほど南の空低くに見えることがわかります。

これは、白道と黄道とが5度ほど傾いていることによるもので、

ほぼ19年の周期で変動します。

南端の軌道付近を通るので、冬至の太陽の動きに類似していることの他に、

夏至冬至の上弦の月と異なり、南中時に月の弦がほぼ垂直に見えることが挙げられます。

〜〜〜

以下2枚の図で、月の出の頃の見え方と南中時の見え方を示します。

まず、春分の日の頃の下弦の月の月の出の様子(2024年4月)です。

2024年4月2日午前1時20分頃の南端の月の出の風景

この後2日午前10時過ぎに沈んだ後、お昼の午後0時15分に下弦の月になりました。

月の出の方角は 125.6度(真東より35.6度南側)で、南中時の仰角高度は 26.1度でした。

南中時の高度は、冬至の日の太陽より6度ほど南側でした。

さらに、この日の南中時の頃の弦の傾きはほぼ垂直でした。

左;午前2時13分頃、中;午前5時50分頃、右;午前7時38分頃

南中時刻は午前5時48分頃でした。

なお、春分の日の頃の下弦の月の頃の月の入りの画像はありませんでした。

〜〜〜

以上の2枚の図が示すように、

春分の日の頃の下弦の月は南端の軌道をとるため、南中高度が南の空低くなります。

そして、南中時の弦の傾きはほぼ垂直です。

〜〜〜

春分の日の頃の上弦の月と下弦の月の概念図を示します。

春分の日の頃の両者の共通点は、南中時に弦がほぼ垂直に見えることです。

相違点は、上弦の月は北端の軌道付近に、下弦の月は南端の軌道付近に見えることです。

そのため、上弦の月の滞空時間が長く、下弦の月の滞空時間が短くなります。

〜〜〜

ご参考1;太陽の南中時の高度の例(浜松)

春分の日:55.6度 、夏至の日:78.7度

秋分の日:55.6度、 冬至の日:31.9度

ご参考2;太陽の日の出の方角の例(浜松)

春分の日:90±1 度 、夏至の日:60.2 度(真東より29.8 度北側)

秋分の日:90±1.3 度、 冬至の日:118.1 度(真東より28.1 度南側)

〜〜〜〜〜

以上、春分の日の頃の月の見え方について、記述しました。